冷凍倉庫・冷蔵倉庫とは?需要拡大の背景や、市場の最新動向についてわかりやすく解説

近年、EC市場の拡大や冷凍食品の需要拡大などにより、冷凍・冷蔵倉庫の重要性が高まっています。

既存倉庫の老朽化や2024年問題に伴う倉庫不足などにより対応は急務となっており、物流施設の開発を数多く手掛ける大手デベロッパー各社は大型投資を相次いで発表しています。

本記事では、冷凍倉庫と冷蔵倉庫の定義や違い、冷凍・冷蔵倉庫の需要が拡大している背景、冷凍・冷蔵倉庫市場の最新動向について解説します。

冷凍倉庫・冷蔵倉庫とは

10℃以下の温度で保管される倉庫は、すべて「冷蔵倉庫」と呼ばれます。その中でも、特に低い温度帯で保管される倉庫を、「冷凍倉庫」と呼びます。それぞれの定義は、次の通りです。

冷蔵倉庫とは

冷蔵倉庫とは、一般的に10℃以下の低温で商品を保管し、主に食品の鮮度を維持するために使用される倉庫を指します。

具体的には、肉、魚、農産物、乳製品など、冷蔵保管に適した商品が保管されます。食品の種類によっては、より細やかな温度調整が必要となる場合もあります。

冷凍倉庫とは?

冷凍倉庫は、-20℃以下の非常に低い温度で商品を保管し、商品を凍結させることで鮮度と品質を長期間維持するために使用される倉庫を指します。

冷凍倉庫で保管される代表的な商品としては、肉類(畜肉)、魚介類(特に冷凍マグロ)、アイスクリーム、そして各種冷凍食品などが挙げられます。

冷凍倉庫内は低温であるため、結露や霜が発生しやすく、これらの対策として高度な湿気管理が不可欠となります。

冷凍倉庫 冷蔵倉庫の等級と温度管理

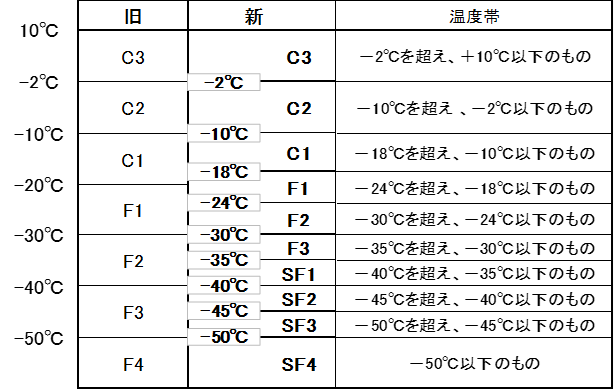

日本の倉庫業法に基づくと、冷蔵倉庫は保管する商品の種類や特性に合わせて10の等級に分類されています。以前は7の等級に分類されていましたが、2024年4月に以下の通りに改正されました。

出典:「倉庫業法第三条の登録の基準等に関する告示」の改正について|国土交通省

一般的な温度帯区分と取扱い商品例

物流において、一般的に商品の配送・保管には「常温」「冷蔵」「冷凍」の3つの温度区分を用います。この3つの温度帯を総称して、「3温度帯」と呼ばれます。

3温度帯それぞれの基準と、取り扱い商品事例は以下の通りです。

| 温度帯 | 温度範囲 | 主な商品例 |

| 常温温度帯 | 10~15℃(*) | 缶詰、乾燥食品、常温保存可能な飲料、紙製品、繊維製品、家具、金物、特定の化学製品 |

| 冷蔵温度帯 | -5~5℃(*) | 乳製品、生肉、生鮮魚介類、生鮮農産物、冷蔵加工食品、卵、豆腐、一部の医薬品 |

| 冷凍温度帯 | -15℃以下 | 冷凍野菜、冷凍調理済み食品、アイスクリーム、冷凍肉、冷凍魚介類、冷凍ベーカリー製品、濃縮果汁 |

| 超冷凍(-40℃以下/-50℃以下) | マグロなど |

(*)三温度帯の温度基準は厳密に定義されているわけではないため、おおよその目安となります。

冷凍・冷蔵倉庫の需要が拡大している3つの背景

近年、冷凍倉庫と冷蔵倉庫の需要は拡大の一途を辿っています。背景には、次の3つの要因が影響しています。

①冷凍食品の需要拡大

②2024年問題の影響による倉庫不足

③既存倉庫の老朽化

それぞれ以下で詳しく解説していきます。

①冷凍食品の需要拡大

冷凍倉庫と冷蔵倉庫の需要拡大の背景の一つに、「冷凍食品の需要拡大」が挙げられます。

一般社団法人日本冷凍食品協会によると、2023年度の冷凍食品国内生産出荷額は7,799億円と、過去最高となりました。

この数値は業務用・家庭用それぞれの合計となり、家庭用のニーズが増えていることに加えて、人材不足に悩まされている外食業などで業務用のニーズも増えていることが影響しています。

②2024年問題の影響による倉庫不足

冷凍倉庫と冷蔵倉庫の需要が拡大している理由の2つ目は、「2024年問題の影響による倉庫不足」です。

2024年問題とは、働き方改革法案の施行により、物流・運送業界のトラックドライバーの時間外労働が制限されることにより生じる問題の総称です。

この2024年問題の影響により、運転手一人が荷物を運ぶことができる距離が短くなりました。つまり、運転手を途中で交代するために中間地点での倉庫も必要となっているのです。

③既存倉庫の老朽化

冷凍倉庫と冷蔵倉庫の需要が拡大している最後の理由は、「既存倉庫の老朽化」です。

国土交通省の資料によると、日本の冷蔵倉庫は1970~1990年代に整備されたものが多いため、築年数20~50年の比率が比較的高いといいます。

従来の冷却機器は、特定フロンを使っているケースが多いですが、この特定フロンはオゾン層を破壊することで知られています。モントリオール議定書では、地球温暖化対策の観点から2030年に特定フロンの生産全廃が決まっています。

そのため、特定フロンを活用してきた従来の冷蔵・冷凍倉庫は、2030年までに、「代替フロン」もしくは「自然冷媒」への転換が求められています。

しかしながら、冷蔵倉庫の新設や改修には多額の設備投資が必要となるため、一斉に廃棄されてしまう可能性もあるのです。

参照:第2回 物流拠点の今後のあり方に関する検討会「冷蔵倉庫の現状、課題と今後の方向」|国土交通省

冷凍・冷蔵倉庫市場の最新動向

上記のような背景から、日本の冷凍・冷蔵倉庫は需要増加と供給逼迫という二重の課題に直面しています。このような状況を受けて、冷凍・冷蔵倉庫への投資が近年活発化しており、大手デベロッパーも積極的に市場に参入しています。

例えば、三井不動産は冷凍・冷蔵倉庫事業へ2030年までに1000億円規模を投じると発表しています。また、三菱地所も大阪府内2カ所で開発を進めています。さらに、物流施設大手である日本GLPは、2028年までに冷凍・冷蔵倉庫を延べ床面積で1.9倍の約43万平方メートルに広げるとしています。神戸市や川崎市でも大規模施設を完成させる予定で、総投資額は2000億円を超える見込みとなっています。

温度管理技術などの強みを持つ日本企業にとって、コールドチェーンの維持は競争力の要となります。冷凍・冷蔵倉庫市場は日本だけでなく世界規模でも拡大しているといい、各社とも国内でノウハウを蓄積し、海外での投資にも備えていると見られています。

参照:三井不やGLP、冷凍・冷蔵倉庫に5000億円 物流網維持へ|日本経済新聞

賃貸型の冷凍・冷蔵倉庫の動向については、以下の記事で詳しく解説しておりますので合わせてご覧ください。

【参考】

COLD X NETWORK|ケース単位からパレット複数まで、預けたい期間、必要なスペースだけ利用できる冷凍保管サービスを展開

LOGI FLAG|賃貸型冷凍冷蔵倉庫をはじめとする、環境に配慮した冷却設備や自動化設備を導入した先進的な物流施設を提供

競争力の要であるコールドチェーン。冷凍・冷蔵倉庫需要拡大への対応は急務

本記事では、冷凍倉庫と冷蔵倉庫の定義や違い、冷凍・冷蔵倉庫の需要が拡大している背景、冷凍・冷蔵倉庫市場の最新動向について解説しました。

近年、EC市場の拡大や冷凍食品の需要拡大、既存倉庫の老朽化や、2024年問題に伴う倉庫不足といった要因から、日本の冷凍・冷蔵倉庫は需要増加と供給逼迫という二重の課題に直面しています。

このような状況を受けて、改修や新設は急務となっており、近年は三井不動産や日本GLPなど大手各社が大型投資を相次いで発表しています。冷凍・冷蔵倉庫市場は日本だけでなく世界規模でも拡大しているため、今後も需要はより一層増すことが考えられます.

【参考】

冷凍配送について徹底解説|日数や梱包方法などについて詳しくご紹介 (OPENLOGI オープンロジ)

「CCReB GATEWAY」では、ビジネスパーソンとして押さえておきたい重要なキーワードを効率よくチェックすることができる「ホットワード分析」や、上場企業のプレスリリースを簡単に検索できる「IRストレージ」など、忙しいビジネスリーダーをサポートするコンテンツを多数ご用意しております。

会員登録(無料)をするだけですぐにご利用いただけますので、ぜひご活用ください。

監修

ククレブ・マーケティング株式会社 CEO

大手事業法人のオフバランスニーズ、遊休地の活用等、数々の大手企業の経営企画部門、財務部門に対しB/S、P/Lの改善等の経営課題解決を軸とした不動産活用提案を行い、取引総額は4,000億円を超える。不動産鑑定士。

2019年9月に不動産Techを中心とした不動産ビジネスを手掛けるククレブ・アドバイザーズ株式会社を設立し、2024年11月に創業から5年で東証グロース市場に上場。

データマーケティング事業においては2021年10月にククレブ・マーケティング株式会社を設立し、現在に至る。