フードテックがSDGsで変える食の未来!テクノロジーで実現する持続可能な食品産業

深刻な食料問題や環境負荷の増大に直面する食品産業において、フードテックは革新的な解決策として期待を集めています。

フードテックは「食品ロスの削減」「生産性の向上」などを実現し、SDGsの達成に大きく貢献する可能性を秘めています。

今回の記事では、フードテックの基本的な定義・具体的な活用事例・SDGsとの関連性について詳しくまとめました。

自社の課題解決とSDGsへの参入を目標として、フードテックを活用できる可能性を探っていきましょう。

フードテックとは?

フードテックについて以下の2つのポイントから、わかりやすく解説します。

- フードテックの定義を簡単に説明

- フードテックの5つの領域

フードテックの定義や事業内容といった基本的な部分を理解し、SDGsとの関係性についての理解を深めましょう。

フードテックの定義を簡単に説明

フードテックとは、食料生産・加工・流通・消費など食品分野に最新技術を活用したビジネスモデルを指す言葉です。

「世界的な食料問題や労働力不足の解決策」「SDGs達成に貢献」といった点が、フードテックが注目されている理由です。

2020年の24兆円から2050年には279兆円へと市場の拡大が予測されており、日本では2020年に官民協議会も発足しました。

参考:Meltwater「フードテックの現在と将来の展望!食の課題解決に挑む最新テクノロジーを解説!」

参考:日本バイオ産業人会議「フードテック政策の新機軸」

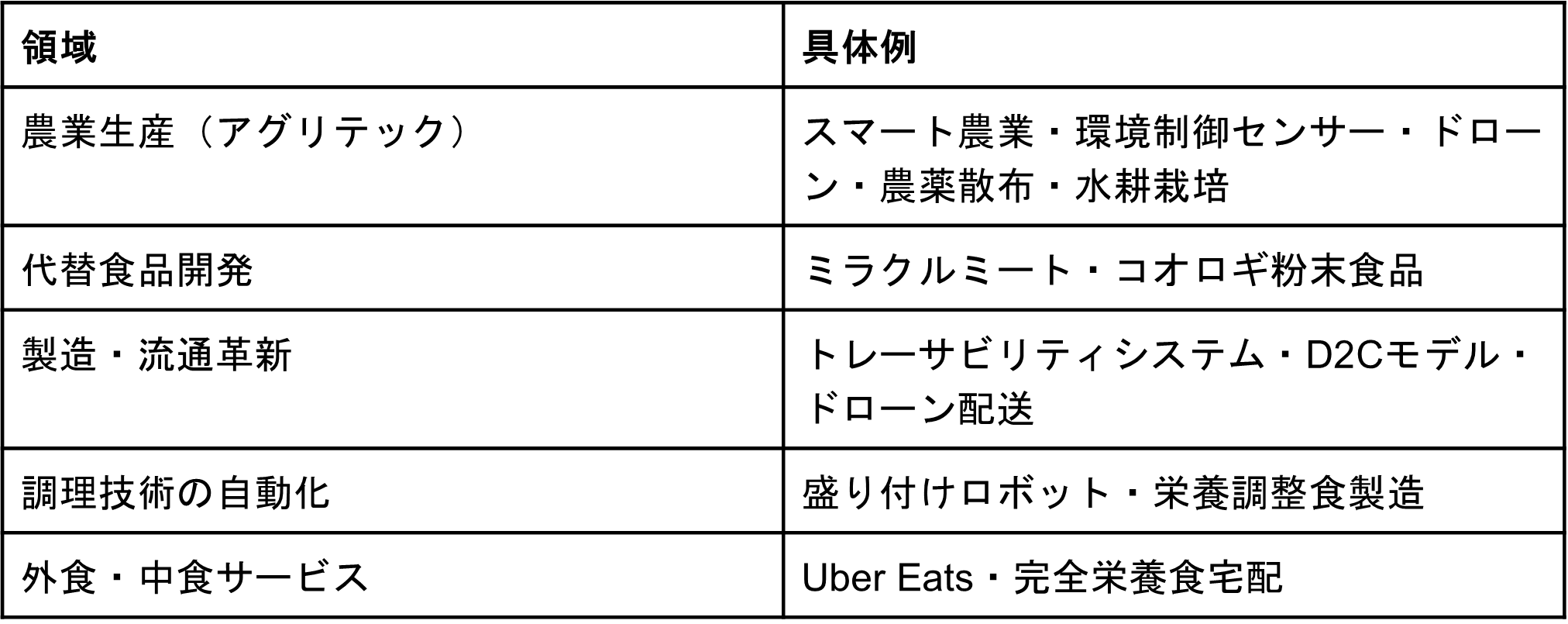

フードテックの5つの領域

フードテックは主に5つの領域で展開され、以下の表のように各領域で異なる社会課題の解決を目指しています。

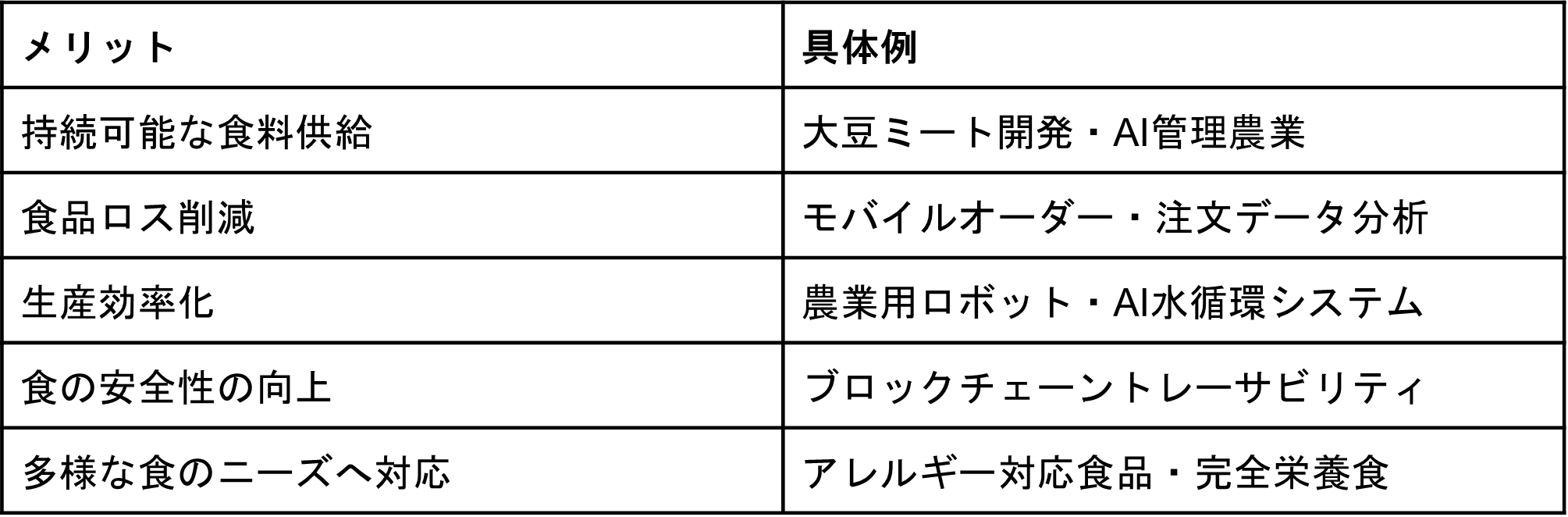

フードテックのメリット

フードテックのメリットを、以下の表にまとめました。

自社に導入するなら、まずは在庫管理システムやデリバリー連携ツールなど、即効性のあるソリューションの検討が効果的です。

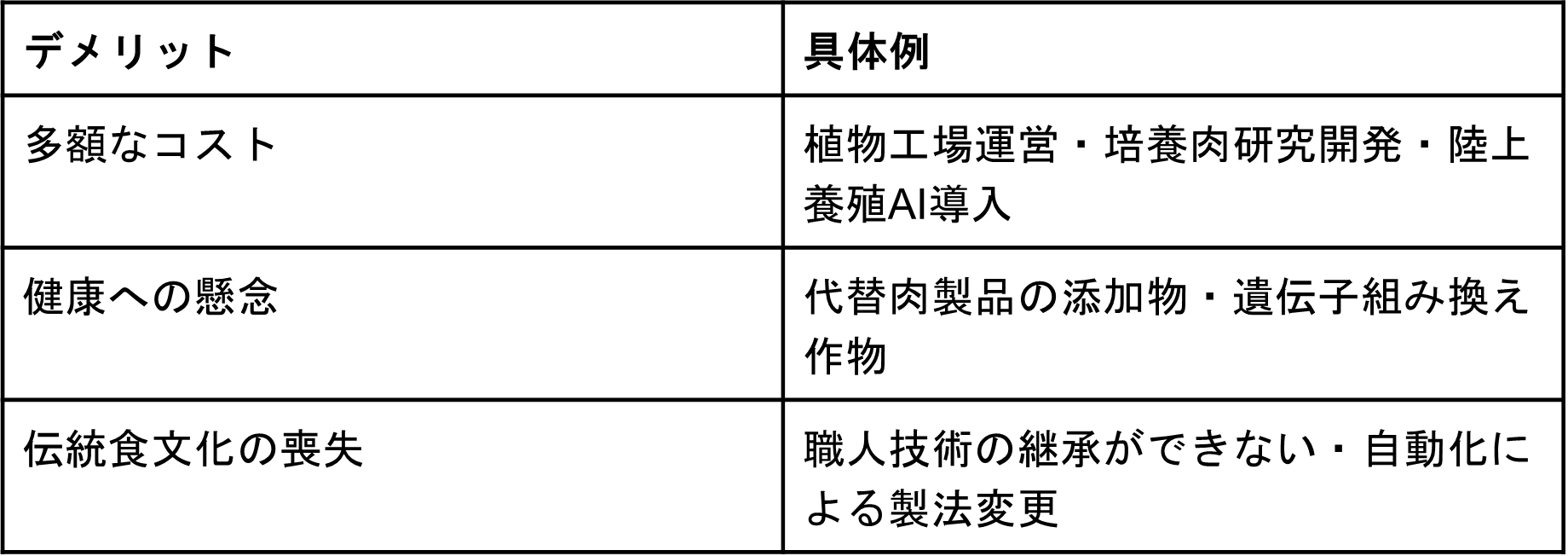

フードテックのデメリット

フードテックのデメリットは、以下の表のとおりです。

課題解決には「より緊密な官民連携」「コスト削減に向けた補助金制度の拡充」「技術標準化の推進」が必要となります。

フードテックとSDGsの関連性

フードテックとSDGsの関連性について、以下の3つのポイントから解説します。

- 目標2「飢餓をゼロに」

- 目標12「つくる責任 つかう責任」

- 目標13「気候変動に具体的な対策を」

フードテックによってもたらされる、持続可能性が高い未来像について理解を深めましょう。

目標2「飢餓をゼロに」

フードテックはSDGs目標2「飢餓をゼロに」の達成に向けて、革新的な技術で食料生産と供給を支援しています。

たとえば、AI・IoTを活用したスマート農業は気候変動下でも安定的な食料生産が可能になり、食料供給量を増加させられます。

ほかにも、植物由来タンパク質や培養肉などの代替タンパク質は、従来の畜産と比べて少ない環境負荷を実現できる見込みです。

目標12「つくる責任 つかう責任」

フードテックは、SDGsの目標12「つくる責任 つかう責任」の達成に重要な役割を果たすと考えられています。

同目標は、「持続可能な消費と生産パターンの確立」「2030年までに小売・消費段階の食品廃棄を半減」などが目的です。

具体的な取り組みとして、大手小売2社でAIソリューション導入により、店舗あたり平均14.8%の食品廃棄物削減を達成しました。

ほかに、小売店がIBMと連携し、マンゴーの生産地の追跡時間が6日18時間から2.2秒に短縮した例もあります。

参考:Pacific Coast Collaborative「PCFWC Case Study AI Final」

参考:Digital Jersey「IBM Food Trust」

目標13「気候変動に具体的な対策を」

フードテック企業は気候変動対策において、食料生産システムの変革を通じて温室効果ガス排出削減に貢献しています。

食料生産は温室効果ガス排出量の約3分の1を占めており、気候変動対策には食料システムの改革が不可欠です。

たとえば、「Locus Agricultural Solutions」は、土壌改良技術を通じて「農業生産性の向上」「温室効果ガスの排出削減」を実現しました。

また、Too Good To Goは食品廃棄物を削減するアプリケーションを提供し、小売店や消費者レベルでの環境負荷低減を実現しています。

参考:Forward Fooding「2021 FoodTech 500 companies advancing the SDGs」

フードテックの取り組み事例

フードテックの取り組み事例について、以下の3つを紹介します。

- TechMagic株式会社

- DAIZ株式会社

- プラチナバイオ株式会社

TechMagic株式会社

TechMagic株式会社は、調理ロボットと業務ロボットの開発で食産業に革新をもたらしています。

たとえば、炒め調理ロボット「I-Robo」は味の素との協業で開発され、2023年から外食企業での採用が始まりました。

ほかにも、キユーピーとも資本業務提携を結び、2030年を目標とした未来型食品工場の構築を進めています。

参考:TechMagic株式会社「TechMagicが目指す未来」

参考:PR TIMES「調理ロボットのTechMagic、味の素(株)と資本業務提携」

DAIZ株式会社

DAIZ株式会社は、発芽大豆由来の植物肉「ミラクルミート」の開発で注目を集めています。

脱脂加工大豆ではなく丸大豆を使用し、独自の「落合式ハイプレッシャー法」で発芽処理をして、旨味成分を増加させました。

持続可能性の観点では、ミラクルミートの生産工程で廃棄物を発生させず、牛肉と比較して大幅に水使用量の削減が可能です。

2023年に開発した植物性液卵「ミラクルエッグ」は、従来の鶏卵生産と比較して環境負荷を軽減できる可能性があります。

参考:FOOD TECH LAB「発芽技術で生まれた全く新しい植物肉「ミラクルミート」」

参考: DAIZ株式会社「植物肉のDAIZ、鹿児島銀行から2億円調達 フードテックで地域経済の活性化へ寄与を目指す」

参考:DAIZ株式会社「ミッション」

参考:Good Food Institute「Environmental impacts of alternative proteins」

プラチナバイオ株式会社

プラチナバイオ株式会社はゲノム編集技術「Platinum TALEN」を中核に、食品分野の課題解決に取り組んでいます。

たとえば、ヤンマーホールディングスとの共同プロジェクトで、食品廃棄物を堆肥や資料に再資源化する研究を進めています。

ほかにも、東広島市のし尿処理施設では微生物叢の可視化で稼働効率を向上させ、電気使用量削減に貢献しています。

参考:プラチナバイオ株式会社「食品廃棄物を有効資源に変える」

参考:プラチナバイオ株式会社「メタゲノム解析で実現する次世代し尿処理」

フードテックを用いてSDGsを強力に推進しよう!

フードテックは2050年までに279兆円への市場拡大が予測され、官民一体となった取り組みが全国で加速しています。

スマート農業・代替食品開発・流通革新など5つの領域において、食品ロス削減や生産効率化を実現するのがフードテックの目標です。

SDGsの目標達成に向けて、「世界的な食料問題の解決」「環境負荷の大幅な軽減」への期待がフードテックに寄せられています。

自社の身近なところから革新的な食のソリューションを取り入れ、持続可能な未来の創造への参加を検討しましょう。