危険物倉庫とは?知っておきたい設計・建設時の基準や法令も解説

近年、産業の多様化と技術革新に伴い、企業が取り扱う危険物の種類と量は増加傾向にあります。これらの危険物を安全に保管し、管理するために不可欠なのが「危険物倉庫」です。

本記事では、危険物倉庫の種類や保管品目、危険物倉庫を設計する手順や、関連する法令、基準、届出などについて詳しく解説します。

危険物倉庫とは?

危険物倉庫とは、消防法で定められた危険物を安全に保管するための専用施設のことです。

危険物は、適切な管理をしなければ、火災、爆発、漏洩などの事故を引き起こす可能性があり、周辺環境や人命に深刻な影響を与える可能性があります。そのため危険物倉庫は、法令に基づいた厳格な基準で建設され、適切な管理体制のもとで運営されています。

危険物とは?危険物倉庫の種類と保管品目

消防法では、危険物をその性質に応じて第1類から第6類に分類し、それぞれの類ごとに保管基準や規制を設けています。

危険物倉庫は、これらの基準を満たし、危険物を安全に保管・管理するための施設であり、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、地下貯蔵所など、保管する危険物の種類や量、立地条件などに応じて様々な種類があります。

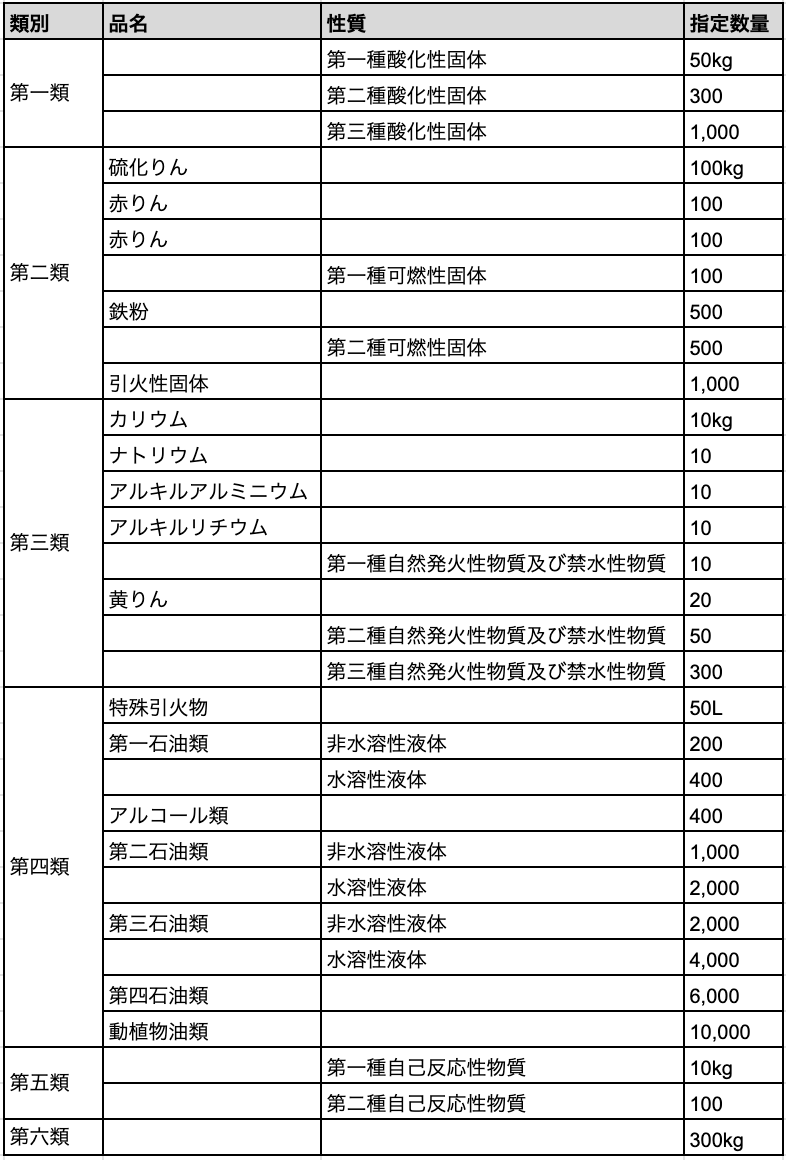

また、消防法では危険物の取り扱いについて「指定数量」という基準が定められています。指定数量は危険物の種類ごとに量が定められており、規定の量以上を保管する場合には、危険物倉庫としての法的基準が適用されます。

指定数量未満であれば一般的な倉庫での保管も可能ですが、その場合でも少量危険物としての届出が必要となることがあります。

| 類別 | 性質 | 主な特性 | 例 |

| 第1類 | 酸化性固体 | 他の物質を酸化させる性質を持ち、可燃物と混合すると熱、衝撃、摩擦により激しく燃焼する危険性がある固体 | 塩素酸塩類、硝酸塩類、過マンガン酸塩類 |

| 第2類 | 可燃性固体 | 火炎によって着火しやすく、比較的低温で引火しやすい固体。酸化されやすく、燃焼速度が速い | 硫化りん、赤りん、硫黄、鉄粉、金属粉 |

| 第3類 | 自然発火性物質及び禁水性物質 | 空気や水に触れることで自然発火したり、可燃性ガスを発生させたりする固体または液体 | カリウム、ナトリウム、黄りん、アルキルアルミニウム |

| 第4類 | 引火性液体 | 引火しやすい液体。蒸気を発生させ、空気と混合して点火源があると引火・爆発する危険性がある | ガソリン、灯油、軽油、アルコール類、アセトン |

| 第5類 | 自己反応性物質 | 加熱分解などにより比較的低い温度で多量の熱を発生したり、爆発的に反応が進行したりする固体または液体 | 有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物 |

| 第6類 | 酸化性液体 | それ自体は燃焼しないが、他の可燃物の燃焼を促進する性質を持つ液体 | 過塩素酸、過酸化水素、硝酸 |

危険物倉庫を設計・建設する手順

危険物倉庫を建設する際は、一般的に次の手順を踏みます。

①消防との事前協議

②危険物倉庫を設置する市区町村への設置許可の申請(申請内容によっては、工事中に中間検査が行われることもあります)

③設置許可証を受領し、工事開始(必要に応じて中間検査)

④危険物倉庫の完成

⑤完成検査の申請

⑥検査に合格すれば完成検査証を受領

その後の運営においては、指定数量以上の危険物を保管する場合は危険物取扱者の配置が義務付けられます。

また、定期的な点検とメンテナンス、SDS(安全データシート)の管理、漏洩対策と緊急時対応計画、作業員の安全教育と訓練が不可欠となります。

危険物倉庫に関する法令と基準

危険物倉庫を建設する際は、周辺環境への安全性確保が最重要視されます。火災や爆発などが発生した場合に備えて、倉庫の位置や構造、設備に関して厳格な基準が消防法によって定められています。

位置に関する基準

例えば屋内貯蔵所の場合、基準は以下のように定められています。

| 指定数量の倍数 | 当該建築物の壁、柱及び床が耐火構造である場合の空地の幅 | 当該建築物の壁、柱及び床が耐火構造でない場合の空地の幅 |

| 5以下 | 0.5m以上 | |

| 5超10以下 | 1m以上 | 1.5m以上 |

| 10超20以下 | 2m以上 | 3m以上 |

| 20超50以下 | 3m以上 | 5m以上 |

| 50超200以下 | 5m以上 | 10m以上 |

| 200超 | 10m以上 | 15m以上 |

なお、指定数量の倍数については、以下の計算式で求められます。

【危険物の貯蔵・取扱い量(L)÷危険物の指定数量(L)=指定数量の倍数】

また、各危険物の指定数量は以下の通りに定められています。

参照:危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)|e-GOV法令検索

構造や設備に関する基準:耐火構造、換気設備、避雷設備など

危険物倉庫の構造や設備に関しても、リスクを最小限に抑えるために厳しい基準が設けられています。例えば上記と同じく屋内貯蔵所の場合、以下のような基準が設けられています(一部)。

・見やすい箇所に屋内貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設ける

・独立した専用の建築物とする

・地盤面から軒までの高さが6メートル未満の平家建とし、かつ、その床を地盤面以上に設ける

・床面積は、1,000平方メートルを超えないようにする

・壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造る

・屋根は不燃材料で造る

・窓や出入口には、防火設備を設ける

・窓や出入り口にガラスを用いる場合は、網入ガラスにする

・液状の危険物の貯蔵倉庫の床は、危険物が浸透しない構造とし、傾斜を付け、貯留設備を設ける

・必要な採光、照明及び換気の設備を設ける

・指定数量の10倍以上の危険物倉庫は、避雷設備を設ける

参照:危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)|e-GOV法令検索

危険物倉庫の設計・建設に関する法令と届出

危険物倉庫を建設する際は、様々な法令での制約や、扱う危険物によって必要な届出があります。

それぞれ以下で具体例を解説します。

危険物倉庫の設計・建設に関する法令

危険物倉庫の設計に関する主な法令は、以下の通りです。

・消防法

・建築基準法

・労働安全衛生法

・都市計画法

なお、取り扱う危険物の種類によっては、「毒物劇物取締法(毒物及び劇物取締法)」が適用される場合もあります。

また、地方自治体による「火災予防条例」は、地方自治体の方が地域固有のリスクや状況をより深く理解しているため、国の法令よりもより詳細で具体的な要件を定めているケースが多くあります。

危険物倉庫の設計・建設に必要な主な届出の種類

危険物倉庫の設計・建設に必要な届出の主な種類は、以下の通りです。

| 届出 | 目的 | 法令 |

| 危険物製造所等設置許可申請 | 指定数量を超える危険物倉庫の設置に関する正式な許可を得る | 消防法 |

| 建築確認申請 | 倉庫の設計が建築基準法の構造、防火(一般)、その他の基準に適合していることを確認する | 建築基準法 |

| 使用開始届 | 建設完了後、施設の使用準備ができたことを消防署に通知する | 消防法 |

| 危険物取扱者選任届 | 一定の貯蔵量を超える施設について、資格のある危険物取扱者の任命を消防署に通知する | 消防法 |

※取り扱う危険物や特定の条件により、上記以外の届出も必要となる場合があります。

普通の倉庫でも危険物の取扱いが可能なケースも

危険物の取り扱いは原則として危険物倉庫で行う必要がありますが、消防法で定める指定数量未満の危険物であれば、通常の倉庫でも取り扱いが可能になる場合があります。

具体的には、消防法では危険物をその性質と量によって規制しており、一定量を超えるものを「危険物」として厳格に管理しています。この一定の量を「指定数量」と呼び、危険物の種類ごとに定められています。

一方、この指定数量に満たない量の危険物は、消防法ではなく、各市町村の火災予防条例によって規制される場合があります。条例の内容は自治体によって異なりますが、指定数量の1/5未満の危険物は、危険物倉庫のような厳格な基準を満たさない通常の倉庫でも、一定の安全対策を講じることで保管や取り扱いが認められるケースがあります。

ただし、少量であっても危険物であることに変わりはなく、保管方法や消火設備、漏洩対策など、火災予防のための措置を適切に行う必要があります。詳細については、所轄の消防署に確認することが重要です。

危険物倉庫を利用する際は、定められている法令や基準の理解が重要

本記事では、危険物倉庫の種類や保管品目、危険物倉庫を建設する手順や、に関する基礎知識から、関連する法令、基準、届出などについて解説しました。

危険物倉庫とは、消防法で定められた危険物を安全に保管するための専用施設のことです。

危険物倉庫は、法令に基づいた厳格な基準で建設され、適切な管理体制のもとで運営されているため、利用の際には定められている法令や基準を理解することが大切です。

「CCReB GATEWAY」では、ビジネスパーソンとして押さえておきたい重要なキーワードを効率よくチェックすることができる「ホットワード分析」や、上場企業のプレスリリースを簡単に検索できる「IRストレージ」など、忙しいビジネスリーダーをサポートするコンテンツを多数ご用意しております。

会員登録(無料)をするだけですぐにご利用いただけますので、ぜひご活用ください。

監修

ククレブ・マーケティング株式会社 CEO

大手事業法人のオフバランスニーズ、遊休地の活用等、数々の大手企業の経営企画部門、財務部門に対しB/S、P/Lの改善等の経営課題解決を軸とした不動産活用提案を行い、取引総額は4,000億円を超える。不動産鑑定士。

2019年9月に不動産Techを中心とした不動産ビジネスを手掛けるククレブ・アドバイザーズ株式会社を設立し、2024年11月に創業から5年で東証グロース市場に上場。

データマーケティング事業においては2021年10月にククレブ・マーケティング株式会社を設立し、現在に至る。