LCA(ライフサイクルアセスメント)とは?メリットや実施手順、企業事例をわかりやすく解説

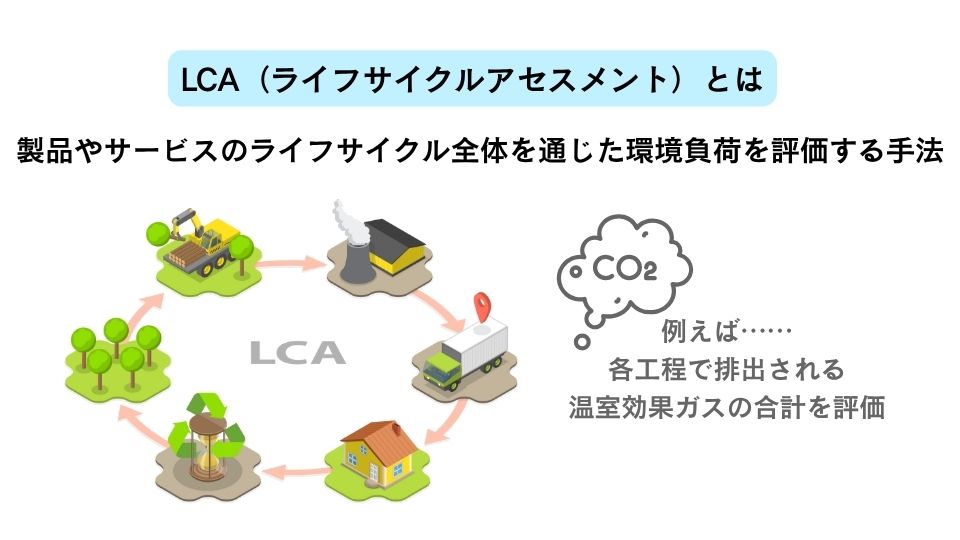

LCA(ライフサイクルアセスメント)とは、製品やサービスのライフサイクル全体を通じて、その環境負荷を定量的に評価する手法です。

脱炭素社会への転換や持続可能なサプライチェーン構築の必要性といった潮流を受けて、近年LCAを活用する企業が増えています。

本記事では、LCA(ライフサイクルアセスメント)の意味や、重要性と普及の背景、LCAの実施が企業にもたらすメリット、実施手順、LCAに取り組む企業事例、日本における最新動向を分かりやすく解説します。

LCA(ライフサイクルアセスメント)とは?

LCA(Life Cycle Assessment:ライフサイクルアセスメント)とは、製品やサービスが原材料の採取から製造、使用、廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通じて、その環境負荷を定量的に評価する手法です。

評価対象は、温室効果ガス(GHG)の排出だけでなく、資源の消費、水の使用、生態系への影響など多岐にわたります。

LCAは、国際標準化機構(ISO)が定める「ISO 14040」および「ISO 14044」に準拠しており、国際的に信頼されている環境評価のフレームワークです。

企業活動においては、温室効果ガス(GHG)排出量をはじめとする環境負荷の「見える化」が求められるようになっており、LCAの導入が急速に進んでいます。

LCA(ライフサイクルアセスメント)の重要性と普及の背景

LCAが注目される背景には、以下の3つのトレンドが影響しています。

②持続可能なサプライチェーン構築の必要性

③ESG投資の拡大

以下でそれぞれ詳しく解説します。

①脱炭素社会への転換

世界各国で「2050年カーボンニュートラル」を掲げる動きが加速する中、企業には温室効果ガス(GHG)排出の見える化と削減努力が強く求められています。

特に企業にとって重要なのは、Scope 1〜3までを含む温室効果ガス排出量の把握が求められている点です。従来は、工場やオフィスなど自社内の排出(GHGプロトコルのScope 1・2)だけを対象としていましたが、近年はバリューチェーン全体(GHGプロトコルのScope 3)までを含めた排出量の可視化が国際的な常識となりつつあります。

Scope 1とScope 2は比較的把握しやすい一方、Scope 3(原材料調達、物流、販売後の使用・廃棄など)はLCAなくしては定量化が困難です。グローバルで導入が進む「GHGプロトコル」も、Scope 3の評価にはLCAを推奨しています。

このような背景から、製品やサービスごとのライフサイクル全体を定量的に分析できるLCAは、脱炭素経営を実現するための戦略的ツールとして注目を集めています。

②持続可能なサプライチェーン構築の必要性

企業が環境に配慮した経営を実現するには、自社だけでなくサプライチェーン全体の最適化が不可欠です。

例えば、自動車メーカーが部品サプライヤーにLCAデータの提供を求めたり、グローバルブランドが再生可能エネルギーの使用を調達条件に加えたりする事例が増えています。

LCAは、バリューチェーン各工程の環境影響を数値で把握できる手法であり、企業間取引や製品選定における信頼性を支える指標としてその重要性が高まっています。

③ESG投資の拡大

近年、ESG(環境・社会・ガバナンス)重視の投資が広がっています。特に「E=環境」においては、温室効果ガス排出量や資源利用効率の開示が、CDPやTCFDなど国際的なフレームワークに沿って求められるようになりました。

LCAは、こうした情報開示の科学的根拠となる評価手法であり、企業の環境戦略の実効性を裏付けるものとして注目されています。

加えて、欧州を中心に進むサステナビリティ開示の法制化により、LCA導入が上場企業にとって実質的な義務となる可能性も高まっています。

LCA(ライフサイクルアセスメント)の実施が企業にもたらすメリット

LCA(ライフサイクルアセスメント)の実施が企業にもたらすメリットは、次の3つです。

②脱炭素経営・サステナビリティ目標の推進

③顧客と市場に対する訴求力

以下でそれぞれ解説します。

①経営判断の質を高める

LCAによって、自社の製品がライフサイクル全体でどの工程において最も環境負荷を与えているかを明らかにすることができます。

これにより、製品設計段階での素材選定や、製造プロセスの最適化、物流の見直しなど、環境配慮とコスト最適化を両立する判断が可能になります。

②脱炭素経営・サステナビリティ目標の推進

SBT(Science Based Targets)やRE100、CDPといった国際的な枠組みにおいて、温室効果ガス排出量の算定と削減目標の設定は、企業の信頼性を大きく左右します。

特にScope 3の削減は、サプライチェーン全体の協力なしには実現できず、LCAはそのベースとなります。

③顧客と市場に対する訴求力

BtoC製品においては、「環境に配慮された製品」という訴求が市場での差別化要因になります。

欧州では「エコデザイン指令」などで環境性能の開示が義務化されつつあり、日本でも環境ラベル制度(エコマーク、CFPラベルなど)取得に向けて、LCAの活用が進んでいます。

LCA(ライフサイクルアセスメント)の実施手順

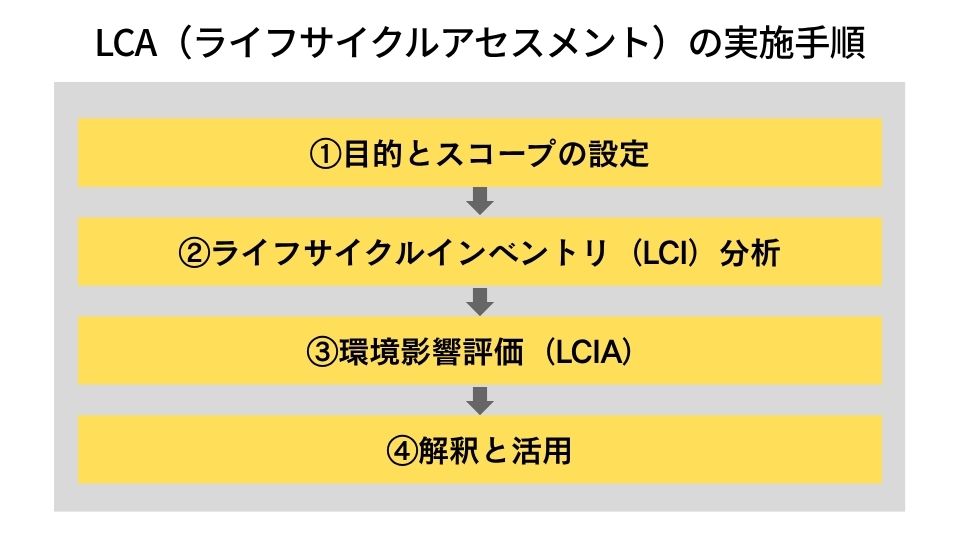

LCAはISO 14040/44に準拠した、以下の4つのステップで構成されます。

①目的とスコープの設定

②ライフサイクルインベントリ(LCI)分析

③環境影響評価(LCIA)

④解釈と活用

それぞれ詳しく説明します。

①目的とスコープの設定

評価対象となる製品・サービス、ライフサイクルの範囲、評価項目(CO₂、水使用量、廃棄物等)を明確にします。Scope 3算定、製品改良といった目的に応じて設計します。

②ライフサイクルインベントリ(LCI)分析

製品の原材料調達から廃棄までのプロセスごとに、エネルギー消費量、原材料使用量、排出物などのデータを収集します。国内ではAIST(産業技術総合研究所)の「IDEAデータベース」が公的に提供されています。

③環境影響評価(LCIA)

収集したデータをもとに、地球温暖化への寄与、オゾン層破壊、酸性雨生成など、環境への影響度を科学的に評価します。GHG排出量として換算する場合が多く、Scope 3報告に不可欠です。

④解釈と活用

最終的な評価結果を分析し、どの工程・素材に課題があるか、どこで改善するのが最適か導き出します。その上で、経営方針や製品開発への示唆に落とし込みます。

LCA(ライフサイクルアセスメント)に取り組む企業事例

ここからは、LCAに取り組む企業の事例をご紹介します。

トヨタ自動車株式会社

トヨタ自動車株式会社は、LCAを積極的に活用し、製品の企画から廃棄・リサイクルまで、クルマのライフサイクル全体でのカーボンニュートラル実現を目指している企業です。

同社はLCAを用いることで、CO2排出量削減、資源の有効活用、廃棄物の削減、リサイクル性の向上など、多岐にわたる環境負荷低減活動を推進しています。

例えば、ハイブリッド車を中心に製品単位でLCA評価を実施。結果に基づき、車両設計の軽量化・電動化を推進しています。

参照:Sustainability Data Book2024|トヨタ自動車株式会社 公式企業サイト

富士通グループ

富士通グループでは、1998年から環境配慮設計の開発強化を目的として導入した「グリーン製品」評価制度に製品のLCAを用いています。以降は新製品の開発時にLCAを実施し、製品のさらなる環境配慮設計に活用しています。

一部の製品では、社内での製品LCAの取り組みを活かし、SuMPO EPDやEPEAT(Electronic Product Environmental Assessment Tool)など環境ラベル取得にも取り組んでいます。

キリンホールディングス

キリングループは、1997年に京都で開催された気候変動枠組条約第3回締約国会議で環境対策について世界に発信した日本企業2社のうちの1社です。

同社は早くからGHG排出削減に取り組み、2009年には「1990年比で2050年にバリューチェーン全体でGHG排出量を半減する」という高い目標を掲げています。

具体的には、ビール製造関連のGHG排出量公開や、環境負荷の少ない容器開発にLCAを活用しています。

日本におけるLCA(ライフサイクルアセスメント)の最新動向

日本国内においても、LCA(ライフサイクルアセスメント)の制度整備と活用推進が省庁横断で加速しています。企業においては戦略的対応が求められます。

以下、主な動向を3つの軸で詳しく解説します。

経済産業省:GHGプロトコル改訂を見据えた制度整備と実証支援

経済産業省は、企業の脱炭素経営を後押しするため、GHG排出量の算定・可視化に関する支援策をLCA/CFPの観点から強化しています。

主な施策は以下の通りです。

・LCA・カーボンフットプリント実証事業

・「製品・サービスのGHG排出量算定ガイドライン」策定支援

・カーボンフットプリントの見える化とデータ連携基盤の検討

参照:GX実現に向けたカーボンフットプリント活⽤に関する研究会|経済産業省

参照:排出量算定に関するガイドライン|経済産業省・環境省・農林水産省

環境省:LCA導入を促進するツールと技術支援の提供

環境省は、企業の自主的なLCA実施とCFP開示を支援するため、中小企業でも活用可能なツールや情報基盤の提供に力を入れています。

主な施策は以下の通りです。

・CFP算定支援ツール「MiLCA」

・「製品カーボンフットプリント算定ガイドライン」公開

参照:カーボンフットプリント ガイドライン|経済産業省・環境省

国土交通省:建築分野でのLCA義務化に向けた制度設計が進行中

国土交通省は、「建築物のLCA制度化に向けた検討会」を設置。建築資材の調達、施工、使用、解体・廃棄といった建物の全工程におけるCO₂排出量をLCAにより可視化し、2028年度を目標に制度化を目指す方針を打ち出しました。

対象は新築の大型建築物から開始され、将来的には住宅・中小建築物への適用拡大も想定しています。ゼネコンや設計事務所などの業界団体と連携し、データ整備や算定基準の標準化も検討中です。これらの動きは、資材メーカーや建設会社にもLCA対応が不可欠になることを示しています。

参照:建築物のライフサイクルカーボンの算定・評価等を促進する制度に関する検討会|国土交通省

LCA(ライフサイクルアセスメント)の今後の課題と展望

今回は、LCA(ライフサイクルアセスメント)の意味や、重要性と普及の背景、LCAの実施が企業にもたらすメリット、実施手順、LCAに取り組む企業事例、日本における最新動向について解説しました。

日本国内においても、LCAに関する制度整備は省庁横断で一気に進みつつあります。

特に今後は、

- GHGプロトコル改訂への対応(国際取引)

- CFPの定量的表示義務化(法制度)

- サプライチェーンでの情報連携(取引条件)

といった要素が企業の競争優位性・取引の継続性・投資家評価に直結していくでしょう。

CCReB GATEWAYでは、企業の中期経営計画・有価証券報告書をAIで分析できる「ホットワード分析」や、上場企業のプレスリリースを簡単に検索できる「IRストレージ」など、忙しいビジネスリーダーをサポートするコンテンツを多数ご用意しております。

会員登録(無料)をするだけですぐにご利用いただけますので、ぜひご活用ください。

監修

ククレブ・マーケティング株式会社 CEO

大手事業法人のオフバランスニーズ、遊休地の活用等、数々の大手企業の経営企画部門、財務部門に対しB/S、P/Lの改善等の経営課題解決を軸とした不動産活用提案を行い、取引総額は4,000億円を超える。不動産鑑定士。

2019年9月に不動産Techを中心とした不動産ビジネスを手掛けるククレブ・アドバイザーズ株式会社を設立し、2024年11月に創業から5年で東証グロース市場に上場。

2021年10月にはデータマーケティング事業を主軸としたククレブ・マーケティング株式会社を設立し、現在に至る。