SMR(小型モジュール炉)とは?種類やメリット・デメリット、世界と日本の最新動向などをわかりやすく解説

SMR(小型モジュール炉)とは、小型でモジュール化された原子炉のことです。

世界では今、地球温暖化対策としてのカーボンニュートラル達成や、地政学的リスクの変動によるエネルギー安全保障の重要性、デジタル技術の進展による世界の電力需要増加といった課題を抱えています。

そのような中、SMR(小型モジュール炉)が次世代エネルギーシステムの中核を担う存在として大きな期待を集めています。

そこで本記事では、SMR(小型モジュール炉)の基本的な概念や、注目されている理由、メリット・デメリットや、世界各国と日本における開発動向などわかりやすく解説します。

SMR(小型モジュール炉)とは?

SMR(Small Modular Reactor:小型モジュール炉)とは、その名の通り「小型(Small)」で「モジュール(Modular)」化された「原子炉(Reactor)」です。

最大の特徴は、モジュール性です。原子炉の主要部分を工場で生産し、建設現場で組み立てる方式を採用することで、建設期間の短縮やコスト削減が期待されています。

SMRの定義

SMRの定義は、以下のとおりです。

小型(Small):国際原子力機関(IAEA)などでは、一般的に電気出力が30万kW以下の原子炉をSMRと定義しています。さらに小さな数万kW級のものは「マイクロ炉」と呼ばれることもあります。

モジュール(Modular): SMRの最大の特徴の一つがモジュール性です。原子炉の主要な機器やシステムが規格化された「モジュール」を工場で製造し、建設サイトに輸送して据え付け・組み立てる方式を採用します。これにより、品質管理の向上、工期の短縮、コスト削減が期待できます。

原子炉(Reactor): 核分裂反応を利用して熱エネルギーを取り出し、発電や熱供給などに利用する装置である点は、従来の原子炉と同様です。

参照:“What are Small Modular Reactors (SMRs)?”|IAEA

参照:“Small Modular Reactors: Nuclear Energy Market Potential for Near-term Deployment”|OECD/NEA

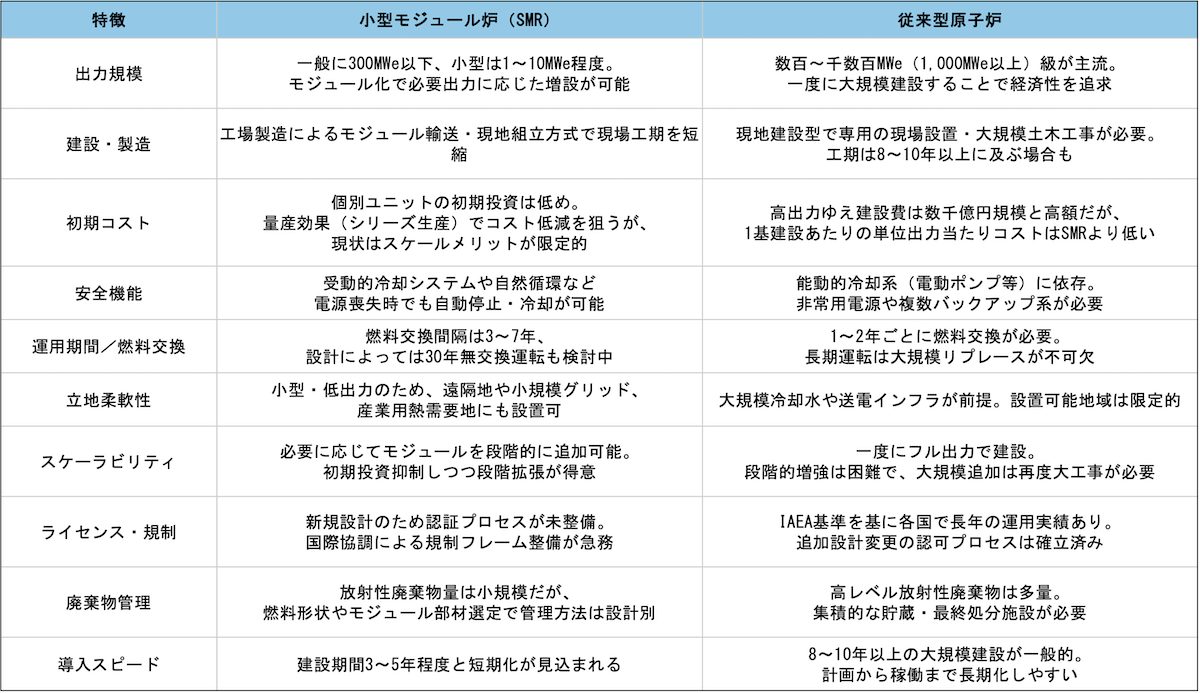

従来型原子炉との違い

SMRは、従来型の大型原子炉(主に軽水炉)と比較して以下のような違いがあります。

参照:Small Modular Reactors: A New Nuclear Energy Paradigm|IAEA

参照:Small Modular Reactors|World Nuclear Association

参照:Advanced Small Modular Reactors (SMRs)|U.S. Department of Energy(DOE)

参照:Small Modular Reactors|OECD Nuclear Energy Agency(NEA)

参照:Licensing Small Modular Reactors|Nuclear Regulatory Commission (NRC)

SMRの種類

SMRは、冷却材や中性子のエネルギーによって、様々なタイプが開発されています。主な種類は以下の4つです。

軽水炉型(PWR/BWR)

従来型の大型炉と同様に、冷却材・減速材として軽水(普通の水)を使用するタイプです。既存技術の応用が比較的容易とされ、多くの開発が進んでいます。

例:ニュースケール・パワー社(米)、Nuward(仏)、BWRX-300(GE日立)など

高温ガス炉型(HTGR)

ヘリウムガスを冷却材とし、黒鉛を減速材に用いるタイプです。900℃以上の高温熱を取り出せるため、発電効率が高いだけでなく、水素製造や工業プロセス熱利用に適しています。

例:HTTR(JAEA)、HTR-PM(中国)、Xe-100(X-energy社:米)など

高速炉型(FR)

高速中性子を利用して核分裂反応を起こすタイプです。燃料利用効率が高く、使用済み核燃料中の長寿命核種を燃焼させる(核変換)可能性もあります。冷却材には液体金属(ナトリウム等)やガス、溶融塩などが用いられます。

例:Natrium(テラパワー社:米)、4S(東芝)、PRISM(GE日立)など

溶融塩炉型(MSR)

液体状の溶融塩を燃料や冷却材として使用するタイプです。高温運転が可能で、固有の安全性や核燃料サイクルの柔軟性に特徴があるとされています。

例:IMSR(Terrestrial Energy社:カナダ)、Kairos Power社(米)など

SMR(小型モジュール炉)が注目されている理由

なぜ今、SMRが世界的に注目を集めているのでしょうか。その背景には、次の6つの課題が影響しています。

①カーボンニュートラル実現への強い要請

②エネルギー安全保障の強化

③再生可能エネルギーとの補完関係

④従来型原子炉の課題克服への期待

⑤多様なエネルギー需要への対応

⑥莫大な電力消費を伴う生成AIの台等

それぞれ詳しく解説します。

①カーボンニュートラル実現への強い要請

2050年までにカーボンニュートラルを達成するためには、発電部門のみならず、産業・運輸・民生といったあらゆる部門での抜本的な脱炭素化が不可欠です。

電力の脱炭素化は再生可能エネルギーや既存原子力の活用で進められますが、製造業における高温の熱需要や、運輸部門の動力源など、電化だけでは対応が難しい分野も多く存在します。

SMRは、CO2を排出しない安定的な電力源としてだけでなく、高温ガス炉などのタイプでは900℃を超える高温熱を供給できるため、こうした非電力分野の脱炭素化にも貢献できる点が大きな期待を集めています。

参照:気候変動に関する政府間パネル(IPCC)報告書|IPCC

②エネルギー安全保障の強化

近年、国際情勢は不安定になっています。このような状況下において、特定の燃料や供給国に過度に依存することは、価格変動リスクや地政学的リスクを上昇させてしまいます。

化石燃料の多くを輸入に頼る日本のような国にとって、エネルギー源の多様化と国内技術によるエネルギー供給能力の向上は重要な課題です。

SMRは、ウラン燃料の長期安定供給が見込める点や、比較的小規模で国内の様々な場所に分散配置できる可能性があることから、エネルギー供給網全体のレジリエンスを高め、エネルギー自給率向上に貢献する技術として注目されています。

③再生可能エネルギーとの補完関係

太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギーは、カーボンニュートラル実現に不可欠ですが、天候によって出力が大きく変動するという特性を持っています。これらの電源が電力系統に大量に導入されると、電力の安定供給を維持するために、需要と供給のバランスを常に調整する必要が生じます。

この調整力として、火力発電などが用いられてきましたが、脱炭素化を進める上では、CO2を排出しない調整力電源が求められます。

SMRは、従来の大型原子炉よりも出力調整能力を高めた設計が可能であり、再生可能エネルギーの出力が低下した際にそれを補ったり、逆に再生可能エネルギーの出力が多い時間帯に出力を抑えたりといった柔軟な運用が可能です。

これにより、再生可能エネルギーの導入をさらに促進しつつ、電力系統全体の安定化に貢献できると考えられています。

④従来型原子炉の課題克服への期待

現在主流の大型軽水炉は、長年にわたる運転実績を持つ確立された技術ですが、いくつかの課題も抱えています。

特に、欧米を中心に、新規建設プロジェクトにおける工期の遅延や建設コストの大幅な超過が問題となっているケースが存在します。

また、福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、世界的に安全規制が強化され、さらなる安全対策投資が必要となっています。

SMRは、主要機器を工場で生産し現地で組み立てるモジュール工法を採用することで、品質管理の向上、工期の短縮、そして量産効果によるコスト削減を目指しています。

また、外部電源がなくても自然の力を利用して安全に停止・冷却できる「受動的安全システム」を多く取り入れるなど、設計段階から安全性を一層重視することで、従来型原子炉が直面する課題の一部を克服し、原子力が持続可能なエネルギー源であり続けるための新たな道筋を示すことが期待されています。

⑤多様なエネルギー需要への対応

現代のエネルギー需要は、電力だけでなく、熱(暖房、給湯、工業プロセス)、輸送用燃料(ガソリン、軽油、水素など)と多岐に渡ります。

SMRは、従来の大型炉が主に大規模発電を目的としてきたのに対し、より多様なニーズに応えられる可能性を秘めています。

例えば、都市部や工業地帯への地域熱供給、化学プラントや製鉄所などへの高温プロセス熱供給、海水の淡水化による水資源確保、そして高温熱を利用した効率的な水素製造などが考えられます。

また、マイクロ炉と呼ばれる超小型のSMRは、離島や鉱山、僻地のコミュニティ、さらには災害時の移動式緊急電源としての活用も検討されており、これまで原子力利用が考えられなかったような新しい市場を開拓する可能性も持っています。

参照:小型モジュール炉(SMR)開発の動向と原子力機構における新型炉開発の取組|JAEA

⑥莫大な電力消費を伴う生成AIの台等

生成AIの台等により、電力需要が高まっています。「ChatGPT」が質問に回答するために使用する電力は、Google検索で使用する電力量の約10倍だと言われています。

そのため、生成AIを開発しているビッグテックは、電力確保が肝になってくると言えます。このような背景から、早期に建設可能で、かつ安定して供給できるSMRが注目されています。

実際に、米グーグルは2024年10月に、SMRの開発企業である米カイロス・パワーと電力購買契約を締結しています。また、アマゾンも、SMRを開発するXエナジーに出資しており、発電事業と合わせて5億ドルを投資しています。

この流れは今後も拡大していくと見られており、Amazonは2039年までにSMRの発電規模を500万キロワットにまで増やす予定です。

参照:米が原発回帰 ビッグテック、スリーマイル・小型炉に投資|日本経済新聞

SMR(小型モジュール炉)のメリット

SMRのメリットは、次の4つです。

①安全性の向上

②経済的メリット

③立地の柔軟性

④多様な利用可能性

それぞれ詳しく解説します。

①安全性の向上

SMRの多くの設計では、ポンプなどの動的な機器に頼らず、重力や自然対流といった自然の力を利用して原子炉を安全に停止・冷却できる「受動的安全システム」が積極的に採用されています。これにより、万が一、外部からの電力供給が失われた場合でも、原子炉の安全を確保しやすくなります。

また、原子炉自体が小型であるため、炉心に蓄積される放射性物質の量が少なく、事故時の影響を原理的に小さく抑えることができます。

②経済的メリット

SMRの主要なコンポーネントは、品質管理の行き届いた工場で集中的に生産されます。これを現地に輸送して組み立てるモジュール工法により、現地での建設作業が大幅に削減され、天候の影響を受けにくくなります。

これにより、建設作業の効率化と標準化が進み、工期の大幅な短縮と建設コストの削減が期待できます。

③立地の柔軟性

SMRは原子炉自体が小さいため、設置に必要な敷地面積も少なくて済みます。これにより、都市近郊や、廃止された火力発電所の跡地など、従来は大型炉の建設が難しかった場所への設置も検討可能になります。

また、一部のSMR設計(特に空冷やガス冷却を採用するもの)では、冷却に必要な水の量が大幅に削減されるため、水源の確保が難しい内陸部や乾燥地域への展開も容易になります。

小規模であることは送電網への接続も容易にし、特にインフラが脆弱な遠隔地や離島への電力供給源としても有望視されています。

④多様な利用可能性

従来、原子力の主な用途は大規模発電でしたが、SMRは電力供給以外にも様々な分野での応用が期待されています。

例えば、医療分野です。SMRを開発するテラパワーの子会社テラパワー・アイソトープは、がん標的治療に有望な利用用放射性同位元素を、韓国のSKバイオファーマシューティカルズに供給する契約を結んでいます。

参照:テック大手、次世代原子力に投資機運 数十億ドル規模に|日本経済新聞

SMRのデメリット

多くのメリットがあるSMRですが、課題も抱えています。主なデメリットは次の4つです。

①コストがかかる

②規制の枠組みが整備されていない

③技術開発・実証のハードルの高さ

④核不拡散・核セキュリティ

それぞれ詳しく解説します。

①コストがかかる

メリットの一つに「経済性」を挙げたので矛盾するようですが、SMRがもたらす経済的メリットは、大量生産によるコスト削減効果を前提としたものです。したがって、この効果が十分に発揮されるまでには、相当数のSMRが建設される必要があります。そのため、初期のプロジェクトにおいては目標とするコストよりも高くなる可能性があります。

従来の大型炉のデメリットを、モジュール化と量産効果でどこまで克服できるか。これが、SMR市場での成否を握るカギとなります。

②規制の枠組みが整備されていない

許認可・規制の枠組みも課題の一つです。各国の原子力規制当局は、新しい技術に対して、安全性を確保しつつも効率的な審査を可能にするための新しい規制の枠組みを整備する必要があります。

新しい技術であるがゆえに、許認可の審査プロセスに時間がかかり、プロジェクト全体の遅延やコスト増につながるリスクも指摘されています。

国際的な展開を目指す上では、各国の規制当局間での協力や、規制要件の標準化・調和を進めることも必要となるでしょう。

③技術開発・実証のハードルの高さ

現在提案されている多くのSMR設計は、まだ開発段階や実証段階にあります。実際に商業ベースで広く利用されるまでには、技術的な課題の解決や、長期的な運転を通じた信頼性の証明が必要です。

また、既存の軽水炉とは異なる部品や材料が必要となる場合、それらを安定的に供給するための新たなサプライチェーンの構築が必要です。

④核不拡散・核セキュリティ

SMRが世界中に多数、かつ多様な場所に設置されるようになると、核物質がテロリストなどの手に渡るリスク(核セキュリティ)や、平和利用目的の核技術・核物質が核兵器開発に転用されるリスク(核不拡散)が増大するのではないかと懸念されています。

特に、一部の先進的なSMR設計で必要とされているHALEU燃料のような高濃縮度の核物質の取り扱いには、より厳格な管理体制が必要です。

国際原子力機関(IAEA)による保障措置(査察など)の体制強化や、炉自体の設計において核拡散への抵抗性を高める工夫、そして各施設における物理的な防護措置を含む厳格なセキュリティ対策の実施が、これまで以上に重要になります

参照:令和6年度 第二回核不拡散科学技術フォーラム開催報告 会議資料「状況認識、R6実績のハイライト、R7取組方向性」|ISCN

世界におけるSMRの開発動向

カーボンニュートラルとエネルギー安全保障への関心の高まりを背景に、世界各国ではSMRの開発競争が激化しています。主要国の動向を具体的に見ていきましょう。

アメリカ

米国では、SMRを含む先進的な原子炉開発を国家戦略として強力に推進しています。エネルギー省(DOE)が主導する先進炉実証プログラム(ARDP)などを通じて、多額の資金援助が行われています。

軽水炉型SMRの分野では、ニュースケール・パワー社が開発したVOGYR™発電所が、米国原子力規制委員会(NRC)から世界で初めてSMRとしての設計認証を取得し、国内外で複数のプロジェクトが検討されているといいます。

参照:Advanced Reactor Demonstration Program|Office of Nuclear Energy

カナダ

カナダも、国家戦略としてSMR開発・導入を積極的に推進している国の一つです。政府は「SMRアクションプラン」を策定し、官民連携で取り組みを進めており、複数の州政府も協力しています。

具体的なプロジェクトとしては、オンタリオ州のオンタリオ・パワー・ジェネレーション(OPG)がダーリントン発電所サイトにGE日立のBWRX-300を建設する計画が先行しています。

参照:Canada’s Small Modular Reactor Action Plan|Natural Resources Canada

イギリス

イギリス政府も、エネルギー安全保障の強化とネットゼロ目標達成のため、SMRを重要な技術と位置づけ、国内産業育成の観点からも開発を支援しています。

国を代表するプロジェクトとして、ロールス・ロイスSMRが加圧水型の軽水炉型SMRの開発を主導しています。同社は政府からの資金援助を受け、現在、英国内での設計認証審査を進めており、国内に複数基建設する計画をしています。

参照:Department for Energy Security & Net Zero|GOV.UK

参照:Rolls-Royce SMR|Rolls-Royce SMR

フランス

フランスは、伝統的に原子力発電への依存度が高い国ですが、既存の大型炉の更新・新設と並行して、SMR開発にも注力しています。

国営電力会社であるEDFが中心となり、加圧水型の軽水炉型SMR「Nuward™」の開発を進めています。EDFは、国内での実証を経て、将来的には輸出も視野に入れた国内外での展開を目指しています。

上記の国以外にも、ロシア、中国、韓国、スウェーデンなど、世界中の多くの国がSMRの開発や導入に関心を示しており、国際的な連携や標準化に向けた動きも活発化しています。次世代エネルギーシステムの中核技術としての地位を確立すべく、SMRを巡る国際的な開発競争は今後さらに熱を帯びていくと予想されます。

参照:資源エネルギー庁「次世代革新炉の現状と今後について」|経済産業省

日本におけるSMR開発・導入の取り組み

日本においても、エネルギー基本計画やGX(グリーントランスフォーメーション)実現に向けた基本方針の中で、SMRを含む次世代革新炉の開発・建設に取り組む方針が明確に示されており、官民一体となった取り組みが進展しています。

「政府の政策と支援」「主要国内メーカー」「研究開発」の3つの観点から日本の取り組みを見ていきましょう。

政府の政策と支援

2023年2月に閣議決定された「GX実現に向けた基本方針」では、「次世代革新炉の開発・建設」が主要な柱の一つとして明記され、安全性、経済性、核不拡散などの観点から有望な技術を国が支援していく方針が示されました。

これを受け、経済産業省は具体的な工程表を策定しています。例えば、小型軽水炉型のSMRについては「2030年代からの建設開始、2040年代の運転開始」を目標に掲げています。

参照:GX実現に向けた基本方針|内閣官房

参照:資源エネルギー庁「次世代革新炉の現状と今後について」|経済産業省

国内の主要メーカー

上記のような方針のもと、国内の主要メーカーもそれぞれの技術的強みを活かしたSMR開発を加速させています。

例えば、三菱重工業は、安全性を大幅に向上させた革新的な軽水炉「SRZ-1200」の開発を進めるとともに、離島や僻地、災害時の緊急電源などをターゲットとした数百~数千kW級のマイクロ炉の開発にも取り組んでいます。

また、日立GEニュークリア・エナジーは、米国GEとの合弁会社として、沸騰水型のSMR「BWRX-300」の開発・販売をグローバルに展開しており、カナダや欧州でのプロジェクトに参画しつつ、日本国内での導入も視野に入れています。

東芝エネルギーシステムズは、長年の高速炉開発経験を活かし、独自のナトリウム冷却高速炉の開発を進め、使用済み燃料の再利用や高レベル放射性廃棄物の減容・有害度低減を目指しています。また、過去に開発した超小型炉「4S」の技術や、移動可能な「モバイル東芝マイクロ炉」といったユニークなコンセプトも検討しています。

参照:革新軽水炉 SRZ-1200 | 三菱重工

参照:BWRX-300|日立GEニュークリア・エナジー株式会社

参照:安全性に優れた次世代炉・新型炉の追求|東芝

研究開発

研究開発分野では、日本原子力研究開発機構 (JAEA) が基盤的な役割を担っています。

茨城県大洗町にある「高温工学試験研究炉(HTTR)」では、950℃の高温熱取り出しに成功しています。この技術を活かした水素製造などの実証研究を通じて、高温ガス炉SMRの実用化に向けた重要な知見を提供しています。

また、高速増殖原型炉「もんじゅ」の廃止措置を進める一方で、将来の高速炉サイクル技術に関する研究開発も継続しています。

これらに加え、JAEAはSMRを含む様々な新型炉に関する基礎的・基盤的な研究開発、安全性評価手法の開発、専門人材の育成、さらには核不拡散・核セキュリティに関する研究や国際貢献など、幅広い活動を通じて日本の原子力技術開発全体を支えています。

参照:高温工学試験研究炉(HTTR)の概要|JAEA

参照:原子力機構のSMR開発|JAEA

まとめ:SMRの将来展望と社会へのインパクト

今回は、SMR(小型モジュール炉)の基本的な概念や、注目されている理由、メリット・デメリットや、世界各国と日本における開発動向などを網羅的に解説しました。

SMRは、単なる発電技術の選択肢の一つではなく、エネルギー供給のあり方、産業構造、さらには社会システム全体に変革をもたらす可能性を秘めており、世界各国で開発が進められています。この流れは今後もより一層熱を帯びていくと考えられます。

「CCReB GATEWAY」では、ビジネスパーソンとして押さえておきたい重要なキーワードを効率よくチェックすることができる「ホットワード分析」や、上場企業のプレスリリースを簡単に検索できる「IRストレージ」など、忙しいビジネスリーダーをサポートするコンテンツを多数ご用意しております。

会員登録(無料)をするだけですぐにご利用いただけますので、ぜひご活用ください。

監修

ククレブ・マーケティング株式会社 CEO

大手事業法人のオフバランスニーズ、遊休地の活用等、数々の大手企業の経営企画部門、財務部門に対しB/S、P/Lの改善等の経営課題解決を軸とした不動産活用提案を行い、取引総額は4,000億円を超える。不動産鑑定士。

2019年9月に不動産Techを中心とした不動産ビジネスを手掛けるククレブ・アドバイザーズ株式会社を設立し、2024年11月に創業から5年で東証グロース市場に上場。

データマーケティング事業においては2021年10月にククレブ・マーケティング株式会社を設立し、現在に至る。