2024年度 上場企業による企業用不動産(CRE)売買動向に関する分析

ククレブ・アドバイザーズ株式会社のシンクタンク部門であるククレブ総合研究所では、上場企業が適時開示を行った不動産売買に関するプレスリリースを基に、2024年度(2024年4月~2025年3月)の企業の不動産売買動向について調査を行った※1。

※1. 当該レポートに掲載した図表はTDnetに開示された上場企業の開示資料において「固定資産」の譲渡/取得に関するリリース文書をもとに、ククレブ総合研究所にて集計(上場REITは集計対象外)。

不動産売却 – 企業数は昨年度と変化ないものの件数増加、内訳に変化–

当研究所では2018年度以降、上場企業が開示した不動産売却に関するプレスリリースの独自集計を行っている。2024年度における開示状況(2025年3月31日)に関しては、上場企業数3,962社※2に対し100社(2.5%)の企業において合計166件の不動産売却が行われた実績がみとめられた。もちろん、上場企業の2.5%しか不動産を売却していないのかと言えば、あくまでも適時開示基準※3に抵触する不動産の売却であり、金額規模で抵触しない不動産を勘案した場合、実際にはもっと多くの企業が不動産売却を実行しているため、本稿についてはあくまでも全体感を示すトレンドとして参考にして頂きたい。

※2. 日本取引所グループの開示する上場会社数に基づく

※3. 直前連結会計年度において連結純資産・連結経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益のいずれかが30%を超える固定資産譲渡が適時開示基準に該当

まず、売却企業件数に関しては、昨年度同様、コロナ渦と比較し落ち着きを見せる結果となった。2023年3月に東京証券取引所から「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応等に関するお願いについて」の要請が上場企業に対し行われ、それ以降、以前にも増して資本効率向上の施策の一環として、企業は保有不動産の見直しに目を向け始めたわけであるが、コロナ前の2018年度と比較すると昨年度は12.6%増と大きく伸びた。今年度は3.0%減とコロナ前とほぼ同水準であったものの、2024年度に売却を行った企業の直近の中期経営計画を見ると財務指標に関して次のような目標が掲げられていた。

なお、2019年度~2022年度にかけて起こったコロナの感染拡大による外出制限等による経済活動の自粛は通常外のイベントであり、想定外の業績の落ち込みによる非常時対応として不動産売却をする企業が急増したことも事実であり、通常時とは異なる対応も含んでいたことから、この期間との比較は敢えて行っていない。

■ワコールホールディング(3591)~リバイズ~

・アセットライト化の推進

棚卸資産(在庫)の圧縮や政策保有株式の縮減、保有不動産の整理を進め、資本効率を改善

・数量目標および期間

外部環境を鑑み、当初の売上目標を下方修正。他方、ビジネスモデル改革と成長戦略の実行により、顧客変化への対応力と収益力の強化を図りつつ、資本効率の改善に努め、ROE 7%水準、ならびに、PBR1倍超の達成を目指す。

ROE:31/3期(「VISION2030」)10%超→当初目標:25/3期(6%)、修正目標:26/3期(7%)

■ダイドーリミテッド(3205)

・ROE8.0%の達成を目指し、持続的に企業価値を高めていきます。

■大王製紙株式会社(3880)

・投資効果の最大化、財務体質改善と成長の両立を実現し、ROIC経営の浸透・向上とリスク管理の強化を推進

・次期中計での飛躍に向けた人・組織と財務基盤の強化を最優先事項に置きつつ、 資本コストを上回る収益性の達成を目指す

このことから、2018年度と比較した際に定量的な変化はさほど見受けられなかったが、質的な側面では財務数値の改善に向けた戦略的な姿勢が見受けられ、リリース記事においても「アセットライト化の推進」「資産効率の向上」「財務体質の改善化」を理由として実行に移していたことから、東証からの2023年3月の要請は、「企業にとっての資本コストとは何であるか」を考えさせられる大きなインパクトを与えたものであり、その中で、企業不動産(CRE)戦略を資本効率向上の有効的な手立てとして取り組む企業が増えたものと考えられる。

次に、売却不動産件数ベースを見て見ると、166件と昨年度と比較し+20件となった。企業数ベースでは大差はなかったものの売却件数ベースでみると多い結果となった。内訳を見るとヘルスケア関連事業展開をする株式会社ウチヤマホールディングス(証券コード6059)、日本アジア投資株式会社(8518)、株式会社シ―ユーシー(9158)がまとめて売却※4を行ったことも相まって件数が伸びている。

業界別の動きをみると、今年度トップだったのは「サービス業」で昨年度の2倍の件数に及んだ。先述のウチヤマホールディングス及びシーユーシーがこれに該当するほか、映像関連事業やプラットフォーム事業、葬儀事業などで賃貸用不動産や研修施設、移転による本社ビルの売却が見受けられた。コロナ渦の2019年度~2022年度ではホテルや商業関連施設の売却が目立ったが今年度は老人福祉施設やオフィスの割合が多く売却アセットに変化が出てきている。

一方で、昨年度と比較し低下したのが「卸売業」「小売業」であった。卸売業・小売業ともにサービス業に比例してコロナ渦では売却件数が増加傾向にあったが今年度は約半数まで減少している。コロナ渦で外出が制限されたことで巣ごもり需要が発生し商業施設やホテル業界、外食産業の売上に深刻な影響をもたらした。これにより付随する卸売業と小売業の売上が低下、コロナ渦は商業関連施設がメインに売却が行われていたことから不採算店舗の清算が多かったのではないかと予想される。コロナも終息し2024年度に関しては客足が戻り業績が回復基調にあることから売却が落ち着いたのではないかと考えられる。

※4.ウチヤマホールディングスとシーユーシーに関してはセールアンドリースバック取引

不動産売却アセット内訳–インダストリアルは毎期安定。老人福祉施設の需要増加が目立つ–

続いて、不動産売却に関しては、インダストリアルアセットについては例年同様安定した売却傾向が見られたが、その一方で2024年度は福祉施設の割合が大幅に増加した。その内訳としては、日本アジア投資株式会社による障害者グループホーム16棟の売却及び後述する3社のセールアンドリースバックにより、企業数は少ないもののバルクでの売却であったことから件数が伸長した。日本アジア投資はグループ企業の傘下にある特別目的会社6ファンドが当該グループホーム等を裏付資産とするファンドに譲渡した。

さらに売却事例のうちセールアンドリースバック取引のアセット割合推移に注目してみると福祉施設※5が2020年度以降、微増の傾向にあったが2024年度では顕著に増加し7割近くを占めトップに立った。

2024年度では株式会社チャーム・ケア・コーポレーション(6062)、株式会社ウチヤマホールディングス(6059)、株式会社シーユーシー(9158)の3社によって計19件行われ、売却対象施設は順に介護付有料老人ホーム(1件)、介護施設(4件)、住宅型有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅 (14件)であった。本データは2018年以降のものであるが、チャーム・ケア・コーポレーションはその間毎年セールアンドリースバック取引を行っており、ウチヤマホールディングスは2018年度にも4件まとめてセールアンドリースバック取引を行っていた。

譲渡先に関して、チャーム・ケア・コーポレーションは不明であるもののウチヤマホールディングス及びシーユーシーは売却不動産の保有を目的に組成されたファンドであることから、所有と経営を分離し、各社譲渡によって得た資金で更なる事業の拡大や新規事業に対する投資意欲があるのではないかと推察される。実際に中期経営計画において下記のような記載が見受けられた。(※シーユーシーは中計未策定)

≪各社の中期経営計画より≫

■チャーム・ケア・コーポレーション

新規事業

・介護事業に関連またはそれに限らない事業の創設・M&Aの積極推進

・子会社も含めた当社グループにおける事業領域の拡張により、規模の拡大を図るとともにシナジーの増大によるグループ経営効率の向上(ex.介護タクシー事業等)

■ウチヤマホールディングス

・施設の新規開発

高齢者介護施設を年間5か所、障がい者支援施設 (愛の家)を年間10か所開設を計画

・新規事業の開発

主力の介護事業の周辺需要をとらえた新規事業の開発を推進

なお、2018年の36%もウチヤマホールディングスが占めていたことからチャーム・ケア・コーポレーション同様に経営戦略として定期的にセールアンドリースバック取引を実行に移していると考えられる。

ヘルスケア関連の市場環境については、総務省によると65歳以上の人口は3,625万人と過去最多と少子高齢化が加速※6しており、これに比例するように令和元年以降、介護施設の施設数は年々増加※7している。さらに2025年には3,657万人、2042年には3,878万人に達するとされている※8。

また、内閣府の令和6年版障害者白書によると、日本国内の身体、知的、精神の障がいを持つ方の概数は合計 1,160.2万人であり、国民のおよそ9.2%が何らかの障がいを有していることになる。これは令和4年版のデータにおける1.2倍にも及ぶ。また、厚生労働省の障害福祉分野の最近の動向によると障害福祉施設の事業者数及び利用者数は増加の一途を辿っていることから今後も更なる増加が見込まれる。

2024年度の福祉施設のアセット割合が急増した背景として各社実行のタイミングが重なった可能性もあると考えられるが事実として需要が高まっていることからも来年度の動向に注視していきたい。

※5.福祉施設には老人ホーム・介護施設・障害者施設などヘルスケア関連該当するアセットを含む。

※6.統計からみた我が国の高齢者―『敬老の日』にちなんで―」(統計トピックスNo.142)

※7.令和5年介護サービス施設・事業所調査の概況 施設・事業所数(基本表)。

※8.今後の高齢者人口の見通しについて

不動産取得 – 投資助長、再エネ事業に参画する企業の現れ –

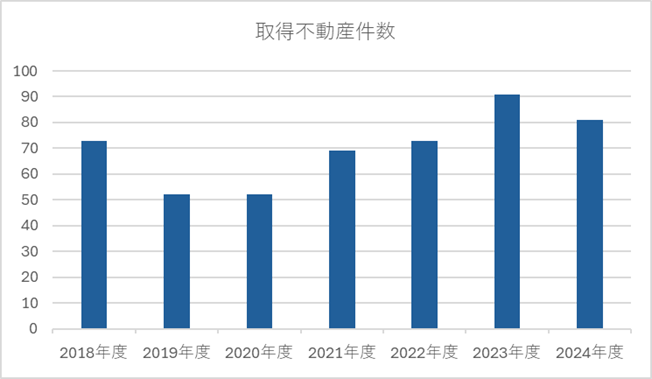

不動産売却に続き、不動産取得の2024年度動向もあわせて調査を行ったところ、上場企業のうち72社(約1.8%)が合計81件の不動産取得を行った※9。こちらも売却と同様、適時開示基準に抵触しない金額規模の不動産取得は多くの企業で行われているため、あくまでも全体感を示すトレンドとして参考にして頂きたい。

※9. 直前連結会計年度において連結純資産の30%を超える固定資産取得が適時開示基準に該当

不動産取得では企業件数に関して2018年度以降で過去最高となった。その約8割強が自社利用を目的とした工場新設や設備投資であり昨年度の傾向を踏襲した。その中で特筆すべきは、これまではあまり見受けられなかった発電所や蓄電池用地の取得である。

2050年カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みや2022年のロシア軍によるウクライナ侵略に始まり中東情勢や紅海・パナマ運河の通航量の減少によりエネルギーの安定供給への懸念を背景に日本でも再生可能エネルギーへの取り組みが推し進められているが、経済産業省によると再生エネルギーの導入は2011年度10.4%から2022年度は21.7%と増加している※10。昨今、再生可能エネルギー事業に参画する企業が増えていることから今後も加速する見通しであると考えられる。

※10.再生可能エネルギーの導入状況

業種別の動きとしては、2024年度で大きな伸長をみせたのは「食料品」「機械」であった。特に機械においては昨年度の7倍の件数となった。

内訳を見ると食料品においては約6割が需要拡大による生産能力の強化を目的としている。

≪各社のリリース記事より抜粋≫

・今回の新工場建設は、昨今の社会構造や生活様式の変化からパックごはんが「日常食」として認知されたことにより市場全体が拡大傾向にあり、当社主力商品である「サトウのごはん」の売上も堅調に推移していることから、生産設備の増強及び生産の効率化を図る(サトウ食品株式会社(2923))

・2027年以降の更なる生産数量拡大を目的として、同工場敷地内に飲料製造ラインを増設(株式会社ライフドリンクカンパニー(2585))

・更なる売上拡大を実現するため、西日本エリアでの新たな生産拠点として宮崎県都城市に新工場を新設し、加えて、関西工場・岡山工場などの西日本生産拠点に新設備の導入等を進めることにより弊社主力商品の生産体制を強化することを目的(株式会社イートアンドホールディングス(2882))

財務省によると令和5年度の食品製造業の売上高は47兆7千億円で対前年度比5.2%増加、対2023年度で見ると14.7%と大幅に増加※11している。また、令和6年度の四半期別調査の対前年同期増加率においても各期間全て増加※12していることから食品製造業界のマーケット需要が伸びていることが窺える。さらに設備投資の推移をみると全体的に増加しており、昨年度と比較し積極的な設備投資への姿勢が見受けられ、実際に当研究所による不動産取得に関する調査結果も同様の結果となっている。

機械においても約6割が生産能力の強化、そのほかではショールーム設備の新設や研究棟の建設を目的としていた。

≪各社のリリース記事より抜粋≫

・成長市場でのカーボン製品の受注増加が見込まれることから、需要に応じた安定的な生産体制を確立するためカーボン材の生産能力倍増を目的として新工場建設を決定(株式会社PILLAR(6490))

・生産能力の増強を図るため、新たに工場用地を取得し、新工場を建設いたします。主力の北米市場での需要が引き続き旺盛で、さらに、欧州市場においても、新たな需要の拡大が見込まれており、生産能力のさらなる増強の必要性が高まっております。(株式会社竹内製作所(6432))

・「基盤事業の強化と拡大」を進める上で、また、国内の医薬品供給不足の解消に貢献すべく、生産能力の増強及び安定供給体制の構築を目的(フロイント産業株式会社(6312))

・著しい成長が見込まれる次世代半導体市場の成長を捉え、当社グループの企業価値を一層高めていくには、競合他社対比で優位性のある製品を開発するための技術開発棟及び顧客に対し製品の魅力を訴求するためのショールームの設備が必要(株式会社岡本工作機械製作所(6125))

・省エネ・省資源化製品の一層の開発強化を図るため、新たに第二試験研究棟を建設。精緻なデータを基に、さらなる高効率化製品の開発、導入を推進(木村工機株式会社(6231))

機械では、生産用機器を除くと、令和5年度の対前年度比の売上高は全般的に増加※11しており、さらに令和6年度の四半期別調査の対前年同期増加率においても増加※12していることが分かる。また、設備投資推移においては顕著な増加が見られ、業界全体の需要の高まりと設備投資に積極的な企業が多かったものと考えられる。

一方で、昨年度と比較し低下したのが「卸売業」であり、売却も同様であったことから卸売業においては不動産の売買が落ち着いた年度となった。なお、昨年度の取得内訳としては、安定的な収益を得るための賃貸用不動産の取得や、昨今需要が伸びている冷凍倉庫・データセンター用地の取得など未来投資に向けた動きであったのではないかと考えられる。今年度においては、細胞培養加工施設や水耕栽培事業用装置等の研究開発ラボの取得、半導体関連企業による生産強化のための工場用地の取得といった前向きな取得もある一方で、老朽化した既存倉庫の拠点集約といったポートフォリオの整理を行った企業が見受けられた。

※11. 財務総合政策研究所 年次別法人企業統計調査(令和5年度)

※12.財務総合政策研究所 四半期別法人企業統計調査(令和6年10~12月期)

日本企業を取り巻く環境は引き続き激変しているが、企業の資本効率向上を意識したCRE戦略の流れはより強くなっており、売却一辺倒ではなく、必要なものには投資をしていくという流れも確認できた。当研究所では、引き続き2025年度についてもこうした流れをウォッチし、発信していくこととする。

“投資“関連は2025年の経営ホットワード予想にも取り上げている。(ククレブ総合研究所調べ)。2025年の経営トレンド予想としてあわせて確認頂きたい。

以上、本レポートでは上場企業の開示する不動産売買に関するプレスリリースを元に分析を行ったが、ククレブグループで提供しているB2Bポータルサイト「CCReB GATEWAY」のサービスの1つである『IRストレージ』では、日々上場企業が開示する適時開示資料を自動的にカテゴリ別に仕分けを行っており、カテゴリの1つに「固定資産譲渡」がある。日々の企業動向の把握にあたり、是非、当該サービスを活用頂き、時々刻々と変化する企業用不動産の動向をタイムリーに効率的に把握する手段として活用頂きたい。

※出典の記載無き無断転載を禁じます。

免責事項

当レポートは、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではございません。また、本内容は現時点での判断を示したに過ぎず、データ及び表現などの欠落、誤謬などにつきましては責任を負いかねますのでご了承ください。当レポートのいかなる部分もその権利はククレブ・アドバイザーズ株式会社及びククレブ・マーケティング株式会社に帰属しており、電子的または機械的な方法を問わず、無断で複製または転送などを行わないようお願いします。

監修

ククレブ・マーケティング株式会社 CEO

大手事業法人のオフバランスニーズ、遊休地の活用等、数々の大手企業の経営企画部門、財務部門に対しB/S、P/Lの改善等の経営課題解決を軸とした不動産活用提案を行い、取引総額は4,000億円を超える。不動産鑑定士。

2019年9月に不動産Techを中心とした不動産ビジネスを手掛けるククレブ・アドバイザーズ株式会社を設立し、2024年11月に創業から5年で東証グロース市場に上場。

データマーケティング事業においては2021年10月にククレブ・マーケティング株式会社を設立し、現在に至る。