土壌汚染対策法とは?不動産取引における実務の実態について

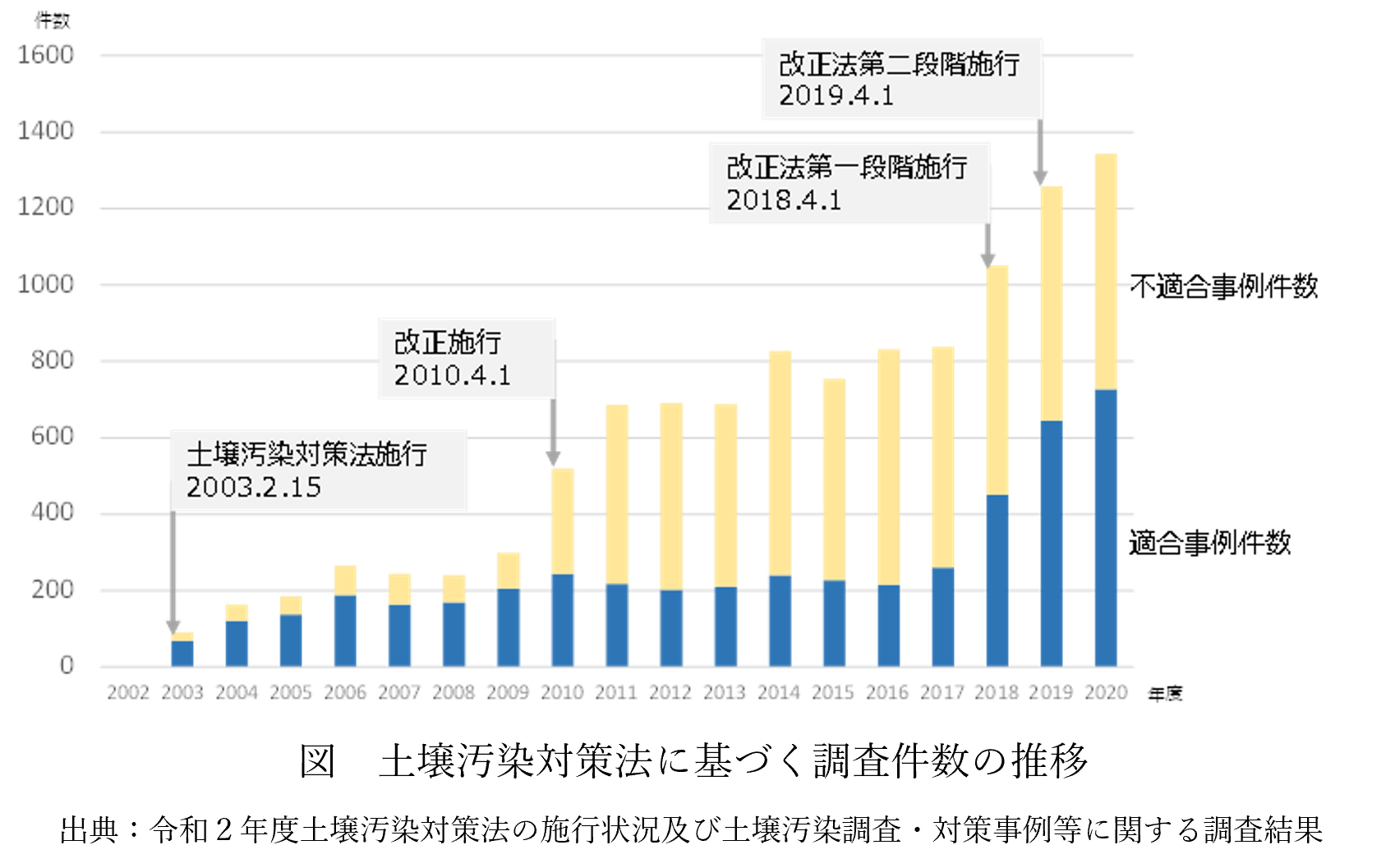

2003年2月に土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)が施行され、2023年で施行20年を迎える。以下では、土壌汚染対策法の概要から現在の不動産取引における土壌汚染等に係る実務の実態の概略を述べる。

1.土壌汚染対策法

土壌汚染対策法は、土壌汚染の把握のための調査、土壌汚染が存在した場合の対策の方法を規定し、調査や対策等が適切に実施されることで、土壌汚染による健康被害を防止することを目的としている。2003年2月の施行以降、複数回の改正を経て、現在は2019年4月の改正法が施行されている。過去の改正では、土壌汚染を適切に把握するための調査契機の変更、法律で規定する特定有害物質の基準の変更、物質の追加及び汚染の状況に応じた区域毎の措置の明確化等が見直され、不動産取引の実務等に影響を与えている。なお、法令及び条例等の改正は事業リスクであり、特にリースバック案件等で契約と引き渡しに時間的な乖離がある取引の場合には、回避できないリスクの1つとなることもある。

調査契機

土壌汚染対策法及び条例等により、特定有害物質の使用等の廃止、一定規模以上の土地の形質の変更時等に土壌調査等を実施する義務が生じる。なお、条例により調査契機は異なるため、不動産取引時には各自治体における条例及び運用等を確認する必要がある。

特定有害物質の基準の変更

2003年2月の施行以降、複数の特定有害物質の基準が変更された。変更される場合は変更の数年前から実施される環境省中央環境審議会水環境・土壌農薬部会等で議論を経て改正に至る。これまでの改正では主として『基準強化』の改正となっている。

特定有害物質の追加

2017年4月にクロロエチレンが特定有害物質に追加された。2003年2月の施行以降初めての物質の追加となった。この時クロロエチレンとともに検討されていた1,4-ジオキサンの追加は見送りになったが、今後も健康被害への影響等への配慮から特定有害物質が追加される可能性はある。

措置の明確化等

2010年4月の改正で汚染状況や健康被害が生ずるおそれの有無を明らかにし、土地の利用者が実態をよく理解しやすく、それぞれの区域が定められている理由、その所有者等がどのような措置を講じなければならないかが的確に把握できることを目的に要措置区域と形質変更時要届出区域の2つに区分された。現在は、大きくこの2つの区分に応じて、汚染の対策等が決められることが多い。

なお、土壌汚染対策法の趣旨は健康被害の防止であるが、生活環境保全上の支障の除去の観点から汚染の拡散防止を義務付ける自治体もあるため、自治体の条例にも注意を払う必要がある。

2.事業所閉鎖・不動産売却/M&Aをきっかけとする土壌汚染対応

土壌汚染調査フェーズ1・環境DD

土壌汚染への対応は法令等の規定に該当する場合だけでなく、不動産取引の場合にはその土地の環境の状態を把握する目的で調査が実施されることが一般的である。事業所閉鎖・不動産売却であればフェーズ1調査、M&Aであれば不動産デューデリジェンス(以下、DDという。)の1つとしての環境DD等がその調査に該当する。

不動産DDは担保となる不動産の資産価値を適切に評価するために1990年代前半に始まったとされる。以降、土壌汚染対策法の施行、不動産鑑定基準における価格形成要因への土壌汚染等の状態を具体的に明記することの義務化(2003年1月)等もあり、フェーズ1を含む環境DDは不動産取引における必要事項となっている。不動産取得後の事業収支計画の立案、取得後のレピュテーションの回避等を考慮した視点でのDDが望まれる。

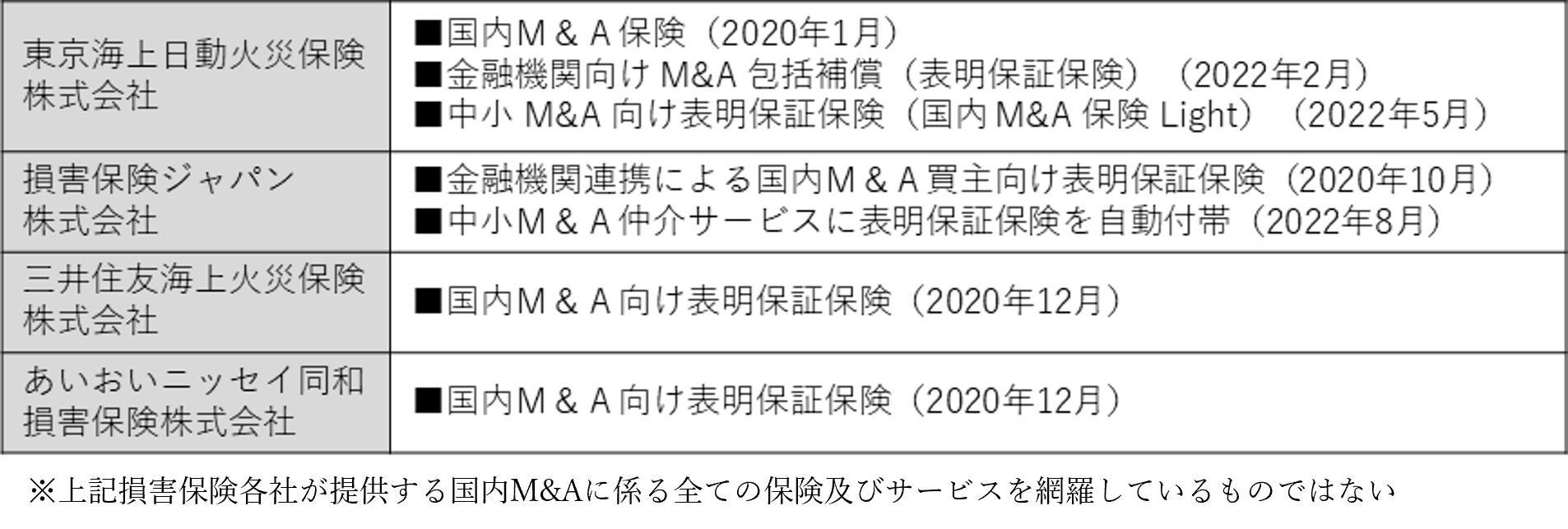

近年、国内においては後継者不足の問題からM&Aの件数が増加している。M&Aの増加を受けて2020年以降、国内損害保険会社各社が国内のM&Aにおける表明保証の内容に誤りがあった場合の保険や各種サービスを展開している。ただし、これら損害保険においても土壌汚染等の環境リスク関連は当該保険(サービスを含む)等の免責事項となっていることが一般的である。したがって、損害保険では土壌汚染、埋設廃棄物及び地中障害物への遭遇等はリスク移転できず、不動産取引の当事者間において責任負担を決めて対応しなければならないことは、保険販売前と変わりはない。土壌汚染等は、いずれも顕在化した際の費用は高額になる可能性があるものであり、事業においては環境リスク等を確実に洗い出し、対応費用をどのように見積もるのか、費用変動の可能性をどのように最小化するのかが課題となることが多い。

土壌調査・土壌汚染等対策

特定有害物質の使用等があった場合やフェーズ1等において土壌汚染の可能性を指摘された場合は土壌調査により、土壌汚染の状況(特定有害物質の種類、濃度、範囲等)を明らかにする。この際、地下水汚染の状況を確認する場合もあり、地下水汚染がある場合は特に、敷地外への流出、流出に基づく第三者への財物等への影響が売買契約の課題となる場合もある。また不動産取引において、油タンクや製造工程に由来する重油や機械油といった油分や、焼却施設に由来するダイオキシン類が特定有害物質と同等に扱われることがあるため、土壌調査の実施の折に留意する必要がある。

主な土壌汚染等の対策として、『汚染の除去』と『封じ込め』がある。代表的な汚染の除去方法である“掘削除去”は工期の変動が起こりにくいが対策費用が高くなりやすい。一方で“微生物分解”等の“原位置浄化”は工期の変動が生じる可能性が“掘削除去”よりも高いが対策費用は比較的に安価となる。また、適する地質が分布する土地であれば、汚染の除去では事業コストに見合わない場合において、汚染の流出を防止する“原位置封じ込め”の措置を採用することもできる。なお、封じ込めは土地に汚染が残置されるため、土地の用途、汚染を残したことによる新築費用への影響等も考慮し採用可否を判断することが望ましい。

行政協議・近隣説明

土壌汚染対策法や自治体の条例に基づき調査や対策を実施する場合は、行政協議が必要となる。土壌汚染対策法の運用は県または事務移管されている市であり、土壌汚染対策法の解釈や運用も自治体毎に異なる。案件毎に異なる事情に対し計画立案(方針、工程等)前後に行政協議を実施しておくことは必須である。なお、土壌汚染が存在した場合の区域指定は自治体によりその指定期間が異なるが、概ね2〜4か月を要する。なお、着工にあたっては、行政だけでなく近隣との協議が必要な場合も多い。地下水利用をしている地域等では、合意形成に時間を要する場合があるので留意が必要である。

3.土壌汚染にかかわる当事者の法的な責任範囲

不動産取引に係る土壌汚染等の問題では様々な法令に基づき契約が締結される。

土壌汚染対策法

土壌汚染対策法では同法第7条において土地所有者に対する措置命令が規定されていることから一義的には土地所有者が土壌汚染に係る責任を負うと判断される。一方で土壌汚染対策法や水質汚濁防止法等の『環境関連法』は、汚染者負担原則を採用しているため、当事者が汚染原因者であり汚染等の環境債務に対して何ら対応をしていない場合には、不動産売却後等にも求償される可能性がある。もちろん、土壌汚染対策法第8条に汚染原因者負担の条文があるとはいえ、民法や契約等の個別の事情により判断されるため、その解釈は一義的なものではないが、不動産売却時は、売却先の資力等を考慮し信頼できる者への売却が望まれる。

民法

2020年3月に民法が改正され、これまでの『瑕疵担保責任』から『契約不適合責任』となった。改正により不適合が『隠れた』瑕疵であることが要件ではなくなったため、買主が土壌汚染等の問題を認識していた場合でも(欠陥が『隠れた』ものではない場合でも)、買主が『契約内容に適合していない』と言えば、売主は契約不適合責任を負うことなる。そのため、民法改正前にも増して、事前のDD等により環境リスク等を洗い出すことの重要性は高くなっている。

4.土壌汚染等にかかわる売買成立後の費用変動、訴求等の事例

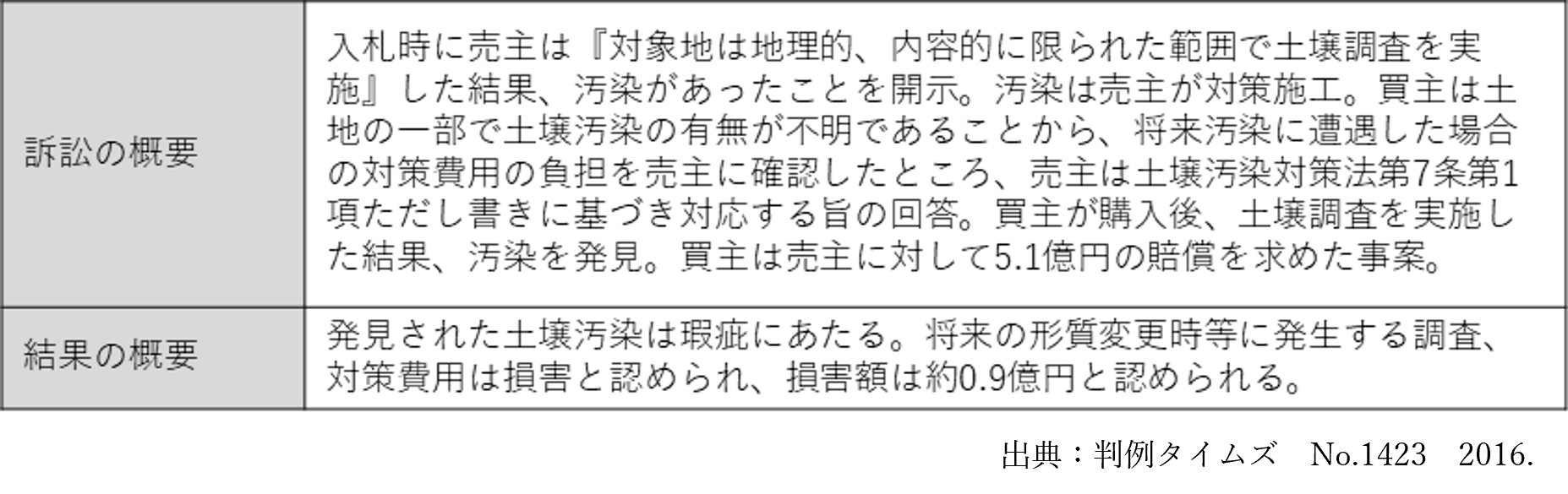

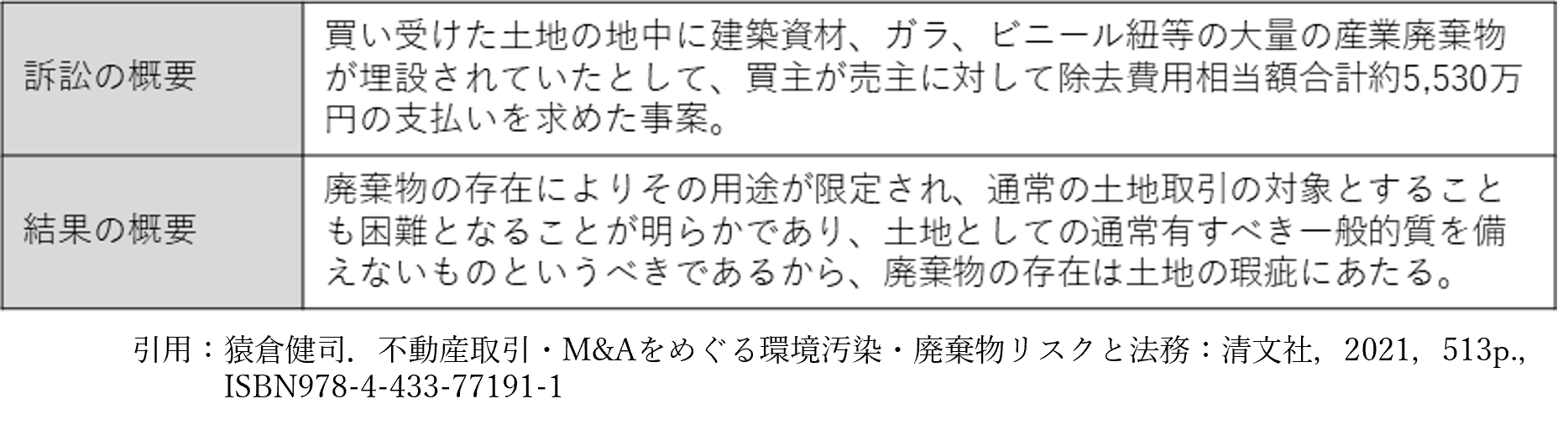

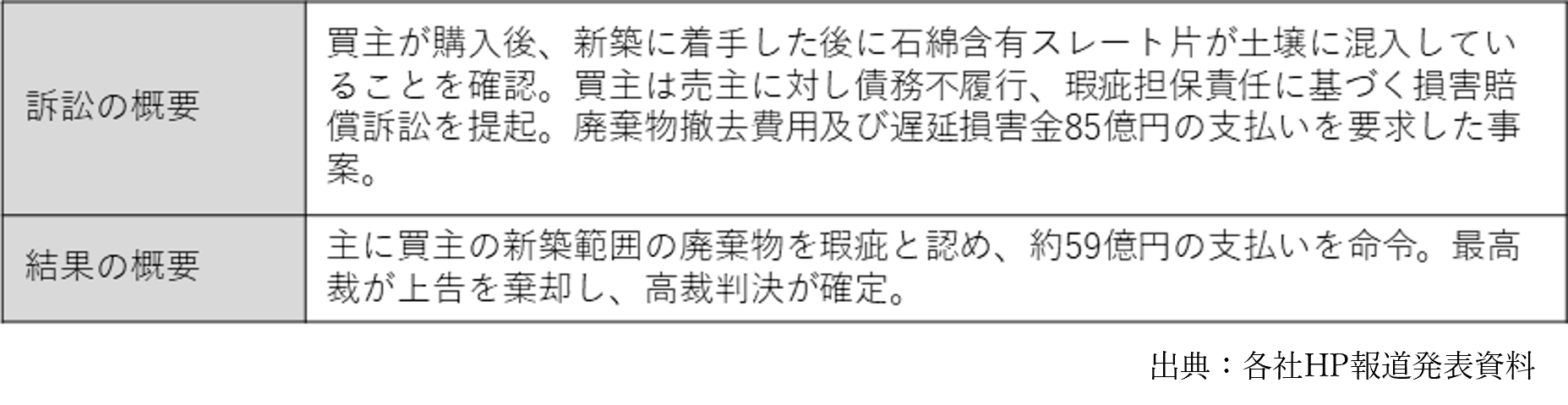

以下では、不動産取引における環境リスクに係る訴訟事例を紹介する。

土壌汚染の訴訟事例

廃棄物の訴訟事例

アスベストの訴訟事例

5.土壌汚染等にかかわるリスク移転方法の一例

1990年代前半頃から環境汚染賠償に関する保険の国内販売が開始された。しかし、その販売は限定的であり不動産取引において活用できるものではない。前述でM&Aの表明保証の損害保険を紹介したが、その他の一般的な損害保険でも環境リスクは免責事項とされることが原則であり、不動産取引において不動産取引当事者が直接的に損害保険を購入できる機会は少ない。

以下では、不動産取引の当事者が環境リスク等を移転する方法の一例を示す。

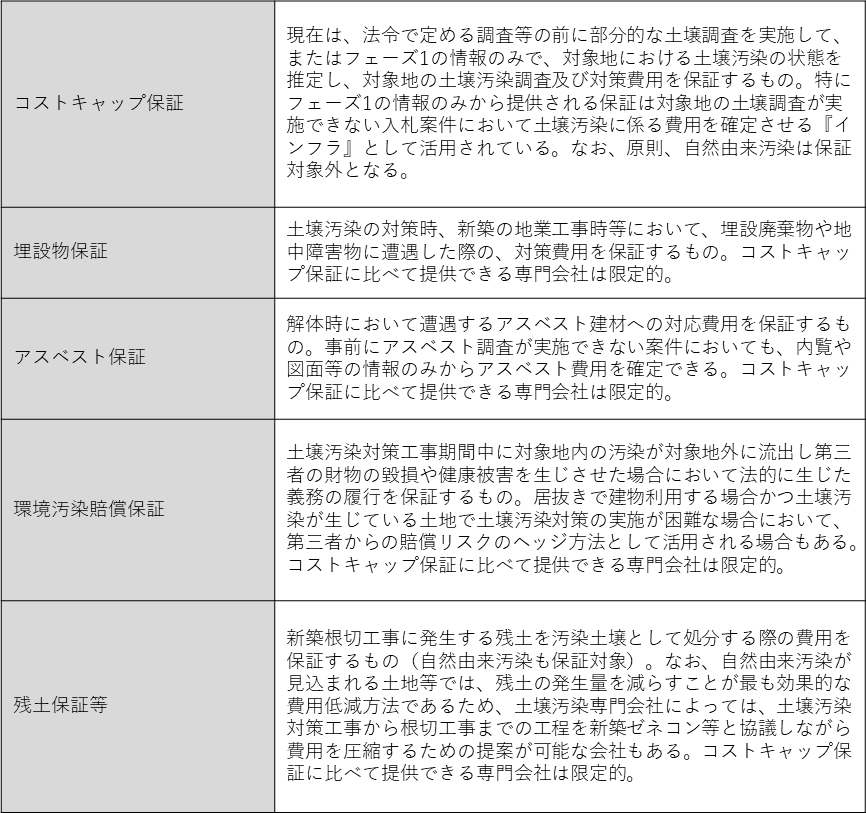

保証

主に土壌汚染専門会社が提供するもので、不動産取引時の土壌汚染対策等費用の変動、埋設廃棄物等の存在による費用変動、解体時のアスベストによる費用変動等を一定の金額で保証するもの。なお、土壌汚染専門会社は不動産会社や保険会社と比べて資本が小さい会社が多いことから確実な履行を担保するため、土壌汚染専門会社から保証を購入する場合は、保証内容(条件)、保険のバックアップの有無等の精査をして選択することが望ましい。過去にも、保証購入後の調査において想定以上の汚染に遭遇した際に、保証提供会社との交渉の結果、想定していた対応を受けられなかった事例も発生している。

現在の不動産取引において活用されている保証の概要を以下に示す。

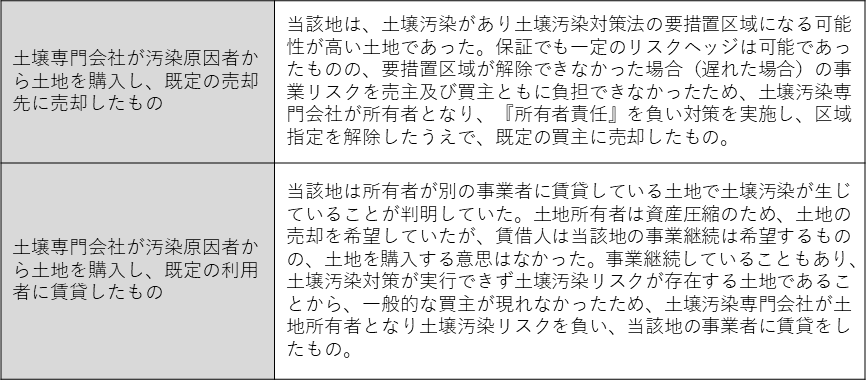

専門ファンドへの売却

多くの場合、上記の保証の金額が事業計画に見合うものであれば保証を購入することで、一定の事業リスクを移転できる。一方で、保証提供のタイミング等によっては、不動産取引当事者の自社基準等に照らし、保証ではヘッジできない事業リスクを内包する土地も存在する。このような土地については、土壌汚染専門会社が組成するファンド等に売却することで、『所有者リスク』をヘッジする事例もある。

以下に、土壌汚染専門会社が不動産取引に介在し土壌汚染リスクをヘッジした事例を示す。

6.おわりに

土壌汚染対策法施行直後は、土壌汚染に遭遇した際の対策が掘削除去に偏重し事業者の負担になっていたこと等が、2010年4月の土壌汚染対策法の改正の要因ともなった。以後、不動産取引当事者も土壌汚染に係る対応の経験を積み、各社の社会的責任への対応方針に応じた規定を作り、事業毎に土壌汚染リスクに応じた対応を取る企業が増えた。また、不動産取引事業者の環境リスク等をヘッジするための保証等の『インフラ』の種類及び提供会社も増えたため、20年前では事業リスクが大きく検討できなかった土地においても売却、購入及び有効活用等を検討できるようになっている。

一方で、2021年の熱海の土石流災害に端を発し、今年、『盛土規制法』が公布される等、土壌汚染対策法等の改正だけでなく、健康、生活環境及び安全を保全するための法整備等は今後も続くことが予測され、新たな事業リスクが生じる可能性もある。不動産取引当事者は今後もこれら法規制の状況を注視し社会的責任を果たしながら、保証等の『インフラ』を活用し自社のリスクを最小限にコントロールした計画や検討が求められる。

(引用・参考)

①中央環境審議会土壌農薬部会.議事次第資料・議事録一覧.環境省.2022-11-14.

https://www.env.go.jp/council/10dojo/yoshi10.html

②猿倉健司.不動産取引・M&Aをめぐる環境汚染・廃棄物リスクと法務:清文社,2021,513p.,ISBN978-4-433-77191-1

CCReB GATEWAYでは株式会社フィールド・パートナーズより技術提供を受け、事業用用地の取得検討時に対象不動産の都市計画や土壌汚染等に関連した公的な情報の確認に活用頂ける不動産基礎調査ツール「CCReB BI」を提供しています。

今回のレポートで取り上げた“土壌汚染”について、対象地の条例該当状況、区域指定状況等の一次調査が一括で可能となります。

「CCReB BI」はCCReB GATEWAYの無料会員になって頂くだけで無料でご利用頂けますので是非会員登録の上、ご活用ください。

<CCReB BIサービス紹介>

https://ccreb-gateway.jp/cre/service/ccreb-bi/